[3 Q / R] Représentativité au niveau groupe, heures de délégation de la CSSCT, enregistrement des réunions du CSE

03/02/2025

Frédérique Durand

Chaque mois, un juriste de L’Appel Expert examine 3 questions posées par des élus du personnel. Dans cet article, Frédérique Durand répond aux questions suivantes : pour conclure un accord de groupe, comment calculer la représentativité syndicale au niveau du groupe ? Les élus membres de la CSSCT disposent-ils d’heures de délégation spécifiques ? Est-il possible d’enregistrer les réunions du CSE ?

[3 questions d’élus, 3 réponses d’expert]

Frédérique Durand, juriste pour l’Appel Expert, répond à 3 questions posées par des élus de CSE en janvier 2025

Pour conclure un accord de groupe, comment calculer la représentativité syndicale au niveau du groupe ?

Avec les mêmes critères qu’au niveau de l’entreprise

Prétendre à la négociation au niveau du groupe nécessite de remplir les mêmes critères de représentativité qu’au niveau de l’entreprise. Les critères de représentativité sont simplement appréciés au niveau du groupe. Ils sont issus de l’article L. 2122-4 du code du travail : la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est calculée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Il faut donc additionner les suffrages dans le périmètre du groupe. Le code du travail précise deux cas de figure :

– Si aucun accord n’a jamais été négocié dans le groupe, l’audience syndicale est calculée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises concernées. Il faut donc recueillir au moins 10% des suffrages au niveau groupe pour y être représentatif et prétendre à la négociation ;

– S’il existe déjà un ou plusieurs accord de groupe et que la négociation s’ouvre sur un nouveau sujet, on distingue selon le champ de l’accord : “La représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes”.

Les élus membres de la CSSCT disposent-ils d’heures de délégation spécifiques ?

Non, sauf par accord ou dans le règlement intérieur du CSE

Non, pas en tant que tels : le fait d’être membre de la Commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT) ne génère pas d’heures de délégation particulières. En revanche, de telles heures peuvent être octroyées par le règlement intérieur du CSE ou par accord d’entreprise au sens de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

L’article L. 2315-41 du code du travail précise que l’accord définit les modalités de fonctionnement de la CSSCT, “notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions”.

En l’absence d’accord, les membres de la CSSCT se contentent de leurs heures de délégation en tant qu’élus au CSE. Les modalités de fonctionnement de la CSSCT et donc les heures peuvent aussi être définies dans le règlement intérieur du CSE.

Rappelons que les élus titulaires disposent d’heures de délégation mais pas les élus suppléants. Par ailleurs, le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit des heures de délégation des élus titulaires du CSE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés, et 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés (article R. 2315-7 du code du travail).

Est-il possible d’enregistrer les réunions du CSE ?

Oui, mais sous certaines conditions

Oui, il est en effet possible d’enregistrer ou de sténographier les séances de l’instance mais uniquement dans les entreprises de 50 salariés et plus, comme le prévoit l’article L. 2315-34 du code du travail. L’intérêt est de faciliter le travail du secrétaire du CSE. L’enregistrement lui permet de participer plus facilement aux réunions sans prendre note, et de faciliter la rédaction du procès-verbal. Quatre conditions doivent cependant être réunies selon l’article D. 2315-27 du code du travail :

– L’employeur et la délégation du personnel peuvent décider d’enregistrer ou de sténographier les réunions ;

– Si cette demande émane du CSE, l’employeur ne peut pas s’y opposer sauf quand les délibérations portent sur des informations confidentielles et qu’il les présente comme telles (article L. 2315-3du code du travail) ;

– Quand l’enregistrement ou la sténographie est réalisé par une personne extérieure, elle est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE ;

– Sauf si un accord entre l’employeur et le CSE en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et la sténographie sont pris en charge par l’employeur quand la décision d’y recourir émane de ce dernier.

Le code du travail n’envisage pas le cas où la demande émane du CSE. Il est probable que dans cette situation, les frais relèvent de son budget de fonctionnement.

Une infographie de Marie-Aude Grimont avec les juristes de l’Appel Expert du groupe Lefebvre Dalloz

Défaut d’établissement des informations de durabilité : les sociétés encourent-elles une sanction pénale ?

03/02/2025

La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) considère que l’absence d’informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion n’équivaut pas à l’absence d’établissement du rapport de gestion. Conséquence selon elle : les sociétés concernées n’encourent pas de sanction pénale pour ce manquement.

Certaines sociétés doivent établir des informations en matière de durabilité en conformité avec la directive européenne CSRD (lire à ce sujet notre article : CSRD, quel rôle pour le CSE ?). Quelles sont les sanctions pénales encourues en cas d’absence de ces informations ? La commission des études juridiques de la CNCC (compagnie nationale des commissaires aux comptes) vient de prendre position sur ce sujet (EJ n° 2024-07).

Une section distincte du rapport de gestion

Elle précise tout d’abord que ces informations doivent être présentées au sein d’une section distincte du rapport de gestion (article L 232-6-3 du code de commerce ; cet article concerne les grandes entreprises ; l’article L22-10-36 du code de commerce étend le périmètre aux PME cotées sur un marché réglementé à l’exception des micro-entreprises). Il ne s’agit donc pas de les incorporer dans un rapport spécifique.

Pour cette commission, “l’absence d’informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion n’équivaut pas à l’absence d’établissement du rapport de gestion”. Conséquence, selon elle : la société qui ne respecte pas cette obligation n’encourt pas de sanction pénale.

Le raisonnement s’appuie sur le fait qu’il n’existe pas de disposition sanctionnant pénalement le non-respect de l’article L 232-6-3. Or, en vertu du principe d’interprétation stricte qui s’applique en droit pénal (cf article 111-4 du code pénal), il n’est pas possible d’appliquer une interprétation analogique, “qui consiste à étendre une règle de droit, édictée pour une situation prévue, à une situation voisine”, argumente cette commission.

Demande possible en référé

Toutefois, il est possible de demander en référé à obtenir ces informations. “Toute personne n’ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte à la personne ou à l’organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication”, prévoit l’article L238-1 du code de commerce.

Ludovic Arbelet

Un guide pour maîtriser les enjeux juridiques liés aux normes ESG

03/02/2025

L’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) et PwC Société d’Avocats publient un guide conjoint pour maîtriser les enjeux juridiques des réglementations et contentieux relatifs aux normes ESG (environnement, social, gouvernance).

Au sommaire de cet ouvrage pédagogique, des fiches pratiques et des exemples concrets sur différentes thématiques (devoir de vigilance, risques contentieux liés aux réglementations environnementales, sociales et sociétales ainsi qu’en matière de gouvernance), des témoignages d’experts (entreprises, autorités de régulation, associations…) et des études de cas issus de contentieux récents permettant “d’illustrer les bonnes pratiques et les pièges à éviter”.

Source : actuel CSE

Le CSE central de Lidl réclame une véritable politique sociale

04/02/2025

“Les années se suivent et se ressemblent, une situation qui empire en 2023” indiquent les élus du CSE central de Lidl réunis en intersyndicale (CFTC, CGT, CFDT, FO, CFE-CGC). Exaspérés par les baisses d’effectifs s’élevant à 2 200 salariés depuis 2022 et la détérioration des conditions de travail, ils déplorent “que les salariés sont la seule variable d’ajustement de l’entreprise ce qui entraine systématiquement un report de la charge de travail sur ceux qui restent”.

Dans leur avis, ils s’inquiètent aussi de la situation des rémunérations : alors que “2,6 points de performance supplémentaires obtenus en 2023 ont permis la réalisation de 6,7 millions d’euros d’économies (…), le taux d’évolution du salaire de base mensuel entre 2019 et 2024 a couvert le taux d’inflation sur la période mais la progression des salaires reste très inégale selon les niveaux”.

Source : actuel CSE

Quand des élus CSE se sensibilisent à l’enjeu de l’IA

06/02/2025

Alain Thoraval, du CSE CER Côtes d’Armor, et Sylvain Pleyber, du CSE de l’ARS de Bretagne, respectivement présidents de Cezam en Bretagne et Cezam Ille-et-Vilaine

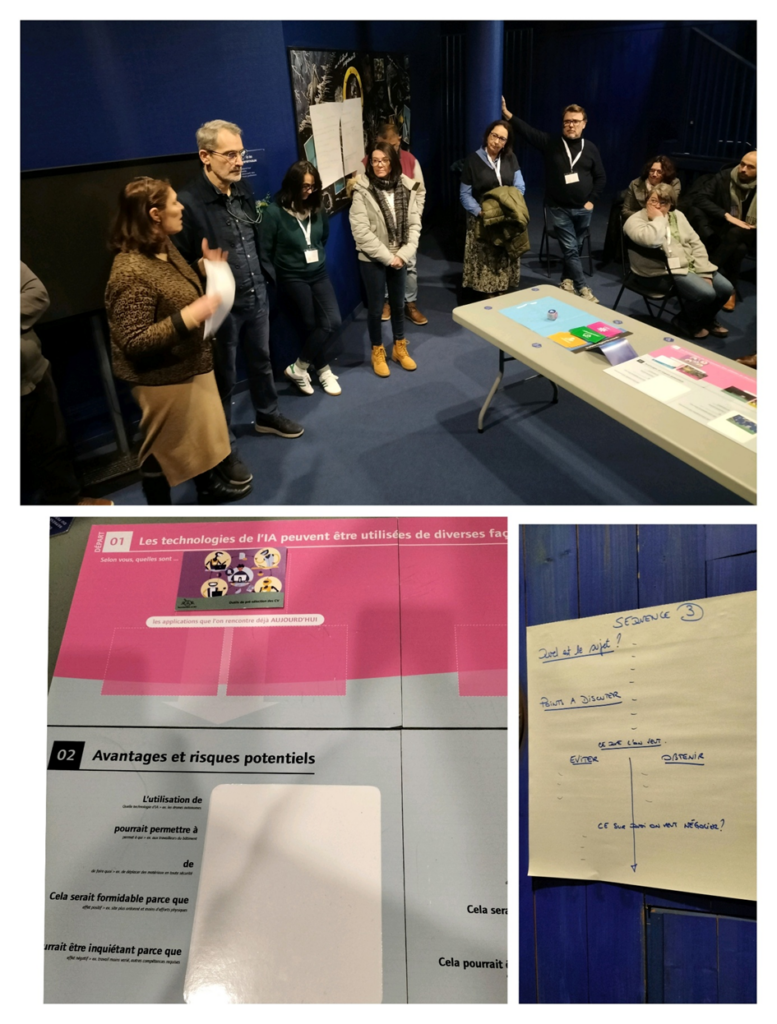

Les initiatives pour susciter le dialogue social autour des outils de l’intelligence artificielle (IA) générative se multiplient, alors que débutent ce jeudi 6 février les manifestations organisées en vue du sommet international sur l’IA de Paris la semaine prochaine (1). A Saint-Malo, le réseau interCSE Cezam a tenu une journée de sensibilisation pour les représentants du personnel. L’Aract a testé un jeu et Matrice a annoncé la sortie d’un outil pour les PME.

Insaisissable IA ! Même quand votre travail ne vous y expose pas directement, il suffit de réfléchir à votre vie quotidienne pour voir que ces technologies impactent déjà très largement nos vies de consommateur : optimisation de nos transports, proposition de séjours vacances avec des tarifications changeantes, affichage de publicités ciblées dans les réseaux sociaux, etc. Le nombre de salariés amenés à travailler avec ces outils s’allonge donc peu à peu, et c’est d’ailleurs tout l’intérêt d’un jeu de cartes imaginé par l’Aract Bretagne.

Déjà, il y a les salariés qui utilisent l’IA en douce, c’est le “shadow IA”. Une pratique bien pointée par Enora Goulard, de Matrice (2), invitée par le réseau interCSE Cezam (Ille-et-Vilaine et Bretagne) pour une journée thématique sur l’IA au Grand Aquarium de Saint-Malo, le mardi 4 février : “55 % des salariés français ont déjà utilisé un système IA à leur travail sans en parler à leur employeur”.

Ce faisant, ces salariés s’offrent une sorte d’assistant personnel virtuel leur permettant de gagner du temps sur un compte rendu, d’améliorer la rédaction d’un mail, de creuser un sujet pour tester une nouvelle approche plus créative. Tant que les informations transmises aux outils comme ChatGPT ne sont pas sensibles et que le salarié contrôle le “produit” final, la pratique ne peut pas nuire, même si elle n’est pas écologiquement neutre, ChatGPT demandant dix fois plus d’électricité qu’une recherche via Google. Il faut tout de même savoir, souligne Enora Goulard, qu’une IA ne répond pas à une requête en énonçant “la” vérité, elle produit plutôt “le résultat le plus vraisemblable compte-tenu des données dont elle dispose”. Prudence, donc !

À côté de ces pratiques fantômes, nous assistons à une diffusion progressive dans les sociétés de ces IA génératives, souvent sous les radars des instances représentatives du personnel pourtant censées être informées et consultées sur les évolutions technologiques de l’entreprise. Ces utilisations peuvent être très nombreuses et diverses, énonce Enora Goulard : “Il peut s’agir de repérer des défauts, d’allumer des équipements, de rendre des process industriels plus performants, de construire une campagne marketing, de prendre des rendez-vous, etc.”.

Des métiers bouleversés dans l’expertise-comptable

L’IA, le président du réseau Cezam en Bretagne, en a déjà entendu parler. Il faut dire qu’Alain Thoraval est aussi le secrétaire du CSE, et le délégué syndical CFDT, du CER des Côtes d’Armor, un cabinet d’expertise comptable qui emploie 560 salariés sur ce département.

Une obligation légale et fiscale est en train de pousser l’entreprise à optimiser sa gestion numérique avec des outils automatisés : d’ici le 1er septembre 2026, tous les documents comptables, y compris la facturation aux clients, devront être dématérialisés. “Sur les 80 métiers que nous avons, cela représente un bouleversement et un risque pour certains métiers car l’IA va permettre de gagner du temps sur la saisie et la gestion des documents. Donc nous abordons depuis deux à trois ans cette évolution en CSE pour anticiper les choses”, nous explique Alain Thoraval. Et le secrétaire du CSE d’ajouter : “Notre objectif, c’est zéro suppression d’emploi. Nous allons garder les personnes dont les métiers d’assistant comptable sont les plus exposés pour les faire évoluer sur d’autres missions, comme l’assistance auprès des clients”. Le représentant du personnel garde aussi en têt une vigilance primordiale en matière d’IA : “Il faut toujours réfléchir à l’endroit où va se retrouver la donnée”.

Une problématique qui parle particulièrement à Sylvain Pleyber. Ce dernier est président du réseau Cezam d’Ille-et-Bretagne et surtout secrétaire adjoint du CSE de l’ARS, l’Agence régionale de santé de Bretagne qui emploie 400 salariés : “Nous sentons bien que l’Etat entend améliorer la productivité des services publics et de ses agences en recourant à l’IA. Pour l’instant, nous avions peu d’annonces concrètes, mais le sujet figure à l’ordre du jour du prochain CSE avec la présentation d’un plan de formation des agents sur les outils Microsoft mis à disposition. Chez nous qui traitons des données sur la santé, le sujet peut être très sensible”.

Gains de productivité contre sens au travail

Ces exemples montrent tout à la fois l’intérêt et la difficulté de discuter d’une technologie nouvelle et évolutive dont on ne mesure pas les effets sur le travail lors de son implantation : “Le dirigeant cherche à améliorer la productivité de son entreprise, il est motivé par des gains, même si cela reste toujours difficile à évaluer et à démontrer. Moi, en tant que salarié, je sens que cette technologie peut modifier mon rapport au travail, le sens de mon travail, mon autonomie. C’est le cas des documentalistes de l’Institut national de l’audiovisuel, l’INA. Hier, c’était leur expertise enrichie sur de longues années qui leur permettait de donner à un chercheur le titre et la référence d’un film, et c’était valorisant. Mais aujourd’hui une IA bien entraînée peut faire ce travail. Leurs missions doivent être redéfinies vers l’indexation”. Et Enora Goulard d’ajouter : “Il faut trouver un compromis entre les deux sphères pour parvenir à créer une IA “capacitante”.

Pour faciliter cette approche, le travail de recherche de Matrice et du LaborIA (***) va être restitué dans un guide de 10 pages destiné aux TPE et PME pour faciliter un déploiement intelligent de l’IA. “Nous allons donner des repères et des modèles pour aider les organisations à planifier le développement d’un système IA , avec un autodiagnostic pour vérifier que le système envisagé répond aux critères sensibles de votre organisation”, annonce la spécialiste de Matrice qui évoque la nécessité d’un dialogue professionnel technologique au sein de l’entreprise sur ces sujets.

Des outils parfois conçus loin des réalités du travail

Dialogue professionnel ? D’accord, mais ce doit être d’abord un dialogue social : pour Luc Mathieu, secrétaire national CFDT en charge du numérique, c’est bien aux représentants des salariés qu’il appartient de faire pencher la balance de l’IA du bon côté, même si c’est encore loin d’être le cas, “seulement un accord collectif sur 1 000 évoquant les mots de l’IA”. D’autant, insiste-t-il, que ces outils “sont souvent fabriqués par des ingénieurs éloignés du travail réel, et qui ne possèdent que des descriptions sommaires des tâches d’un métier, alors que vous, vous connaissez la réalité des métiers et de leurs missions”.

Aux yeux du syndicaliste, les possibles destructions d’emplois et les impacts sur les conditions de travail d’IA ainsi conçues et implémentées sans précaution peuvent être importants. “Mais il n’y a aucun déterminisme, déclare-t-il en s’adressant aux représentants du personnel. La stratégie de l’entreprise autour de l’IA doit être interrogée par les élus des CSE, notamment à l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques. Quels gains de productivité sont-ils attendus ? Et comment seront-ils affectés ?”.

Le syndicaliste invite aussi à inscrire cette question dans le contexte global de l’entreprise : “L’IA arrive après la pandémie qui va vu se développer le télétravail et qui a fragilisé les collectifs de travail, avec des risques liés à la solitude des salariés. La banque en ligne Boursorama était allée jusqu’à signer un accord ne prévoyant que deux jours de présence par mois des salariés sur le site”.

Toujours pas d’accord national interprofessionnel sur l’IA !

Luc Mathieu regrette que peu de branches, via leurs observatoires métiers, aient réfléchi et travaillé sur le sujet. Le secrétaire national CFDT appelle de ses vœux un accord national interprofessionnel sur le thème de l’IA, une préconisation qui figure dans le rapport de la commission Aghion remis au président de la République en mars 2024. Un rapport qui préconisait aussi, en l’absence de progrès du dialogue social sur l’IA dans les entreprises, de modifier l’article L. 2312-38 du code du travail afin d’y insérer explicitement une obligation de consultation avant le déploiement d’outils IA dans le recrutement, la gestion du personnel et le contrôle de l’activité des salariés…

En attendant, et pour terminer par un clin d’œil en reprenant ce propos de d’Enora Goulard, dites-vous que si l’intelligence artificielle générative vous fait peur, “elle n’a pas encore réussi à faire les lacets”. Autrement dit, l’intelligence humaine et corporelle, au cœur de notre curieuse agilité humaine, n’a pas dit son dernier mot, et bon nombre de tâches professionnelles échappent à toute catégorisation binaire et sont donc très difficilement appréhensibles ou reproductibles par l’IA…

(1) Les manifestations autour du sommet international de l’IA, qui débute lundi 10 juillet à Paris (avec une matinée de débat sur le thème : “Mettre l’IA au service du travail”), commencent dès ce jeudi 6 juillet (voir le site de l’Elysée pour découvrir les programmes). Le Conseil national du numérique organise au Conseil économique, social et environnemental de Paris, vendredi 7 février de 8h30 à 13h, une débat “sur la place de la participation citoyenne dans le développement de l’IA”, en présence de Clara Chappaz, ministre déléguée en charge de l’IA et du numérique. Le même jour a lieu, de 18h30 à 20H30 à l’amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne à Paris, un “tribunal pour les générations futures” sur le thème : “Y-a-t-il une IA pour sauver la planète ?”

(2) Matrice est un centre d’innovations lancé par Xavier Niel, à la fois lieu de formation, incubateur de start up et centre de recherches. Cette structure a réalisé en 2023 une enquête sur l’usage et l’impact de l’IA dans les entreprises françaises (voir ici la synthèse). Ce travail a été conduit pour le laborIA. C’est un laboratoire fondé en 2021 par le ministère du travail et l’Inria (lnstitut national de recherche en sciences et technologies du numérique), afin de “construire et consolider une vision terrain pour mieux cerner l’intelligence artificielle et ses effets sur le travail, la population active, l’emploi, les compétences et le dialogue social”.

| Un jeu de cartes pour favoriser le dialogue social |

| “On entend beaucoup parler des effets de l’IA sur l’emploi, et pas assez de ses répercussions et de ses enjeux sur le travail et les conditions de travail” : fort de ce constat formulé par Véronique Bouyaux, la directrice de l’Agence régionale d’amélioration des conditions de travail de Bretagne, cette Aract a mis au point un jeu de cartes pour conduire les représentants des salariés et la direction d’une entreprise à prendre conscience, via un jeu de rôles ludique, des enjeux de l’intelligence artificielle dans le champ du travail. Cette “IA Gate” est encore en test, “et nous l’adaptons sans cesse aux évolutions de l’IA”, explique Jean-Paul Gourret, chargé de mission IA à l’Aract. Les membres de CSE présents à Saint-Malo ont pu voir combien cet échange ludique permettait de prendre conscience de la présence de l’IA dans notre économie et de ses impacts sur une organisation du travail. À partir d’une application de l’IA envisageable (le tri des CV, par exemple), le jeu de rôle (un groupe représentant la direction, un autre le CSE, un autre le DPO, le délégué à la protection des données, etc.) permet de faire émerger un questionnement utile qui pourra inspirer des discussions en CSE voire amorcer une négociation en entreprise : quid des données personnelles recueillies ? Quelle garantie de non-discrimination ? Quel impact sur les emplois RH ? La séance aura en tout cas fait émerger des projets IA déjà envisagés dans les entreprises dont les élus participaient au jeu (optimisation des trajets des assistantes à domicile, système de contrôle d’une production, etc.) et la difficulté pour ces CSE d’être partie prenante de ces changements. |

Bernard Domergue

France Travail, ministère de la Justice : la France met en avant son modèle et ses pratiques sur l’IA

07/02/2025

À l’occasion du sommet de l’intelligence artificielle qui se déroule à Paris la semaine prochaine, Matignon a diffusé un dossier de presse présentant les atouts de la France en matière de développement et d’usage de ces technologies. Le gouvernement souligne quelques points forts de notre économie (électricité décarbonée, infrastructure adaptée pour les data centers, etc.), qui se classe au 3e rang mondial pour le nombre de chercheurs spécialisés en IA et qui compte 1 000 starts ups dans ce domaine.

Le gouvernement donne quelques exemples de déploiement de l’IA dans ses politiques publiques, le but étant de “permettre à chaque agent de bénéficier d’assistants IA capables de leur faire gagner du temps et de l’efficacité dans leurs tâches administratives quotidiennes”, tous les ministères devant avoir une solution disponible sous 12 mois :

- France Travail renforce son partenariat avec la start up Mistral : ChatFT, un chatbot connecté à la documentation interne et juridique de France travail, “permet aux conseillers France travail d’accéder rapidement aux informations nécessaires et de réduire leur temps de recherche”. L’outil MatchFT permet aussi de mieux faire coïncider les employeurs en recherche et les demandeurs d’emploi, via “des conversations guidées par l’IA générative, par SMS, vocal ou moteur de recherche” ;

- Le LaborIA, lancé par le ministère du travail avec l’Inria dès 2021, continue sa mission : “faire évoluer les pratiques des organisations, à travers des actions de dissémination des connaissances et d’outils et d’animation du débat public sur l’enjeu majeur de l’IA” ;

- Utilisation de l’IA au ministère de la justice pour l’anonymisation des décisions de justice préalablement à leur diffusion en open data, réalisation de synthèses “pour faire gagner du temps aux magistrats et aux greffes” ;

- Recours à l’IA pour l’outil LIRAe afin d’améliorer la gestion des dossiers environnementaux, etc.

► Pour voir le programme du sommet sur l’IA

Source : actuel CSE