Les députés adoptent le projet de loi seniors

07/07/2025

La ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet, le 3 juillet 2025 à l’Assemblée nationale

Après le Sénat, c’est au tour de l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi transposant les différents accords nationaux interprofessionnels. Comme cela était prévu, le texte intègre les dispositions de l’accord national interprofessionnel sur les transitions professionnelles ainsi que la suppression de la limite de 3 mandats successifs au CSE. Zoom sur les changements opérés à l’Assemblée nationale.

Jeudi 3 juillet, en fin d’après-midi, les députés ont achevé l’examen du projet de loi transposant les accords nationaux interprofessionnels relatifs à l’emploi des seniors, au dialogue social, à l’assurance chômage et aux transitions professionnelles. Une trentaine d’amendements ont été adoptés. Nous détaillons les changements apportés par les députés.

Une refonte des dispositifs de transition professionnelle (articles 3 et 10)

Les partenaires sociaux ont réussi à finaliser un accord sur les transitions professionnelles dans les temps, permettant au gouvernement d’en introduire les principales dispositions dans le projet de loi par amendements.

Premier changement notable : la refonte des entretiens professionnels. Renommés “entretiens de parcours professionnel”, ces rendez-vous obligatoires voient leur rythme modifié. Là où la loi actuelle impose un entretien tous les deux ans, complété par un bilan tous les six ans, le nouveau dispositif prévoit un espacement à quatre ans pour l’entretien classique et à huit ans pour le rendez-vous bilan.

Cette réforme, inscrite à l’article 3 du projet de loi, s’accompagne d’une attention particulière portée aux nouveaux arrivants. Tout salarié fraîchement embauché bénéficiera désormais d’un premier entretien de parcours professionnel dans l’année suivant son recrutement. Ce dernier sera conduit par un supérieur hiérarchique.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, un soutien spécifique est prévu. Les salariés pourront s’appuyer sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) de proximité pour préparer cet entretien tandis que les employeurs bénéficieront de l’expertise de leur opérateur de compétences (Opco). Un accompagnement par un organisme externe reste également possible dès lors qu’un accord de branche ou d’entreprise le prévoit.

L’innovation la plus marquante du texte réside dans la création d’une “période de reconversion à l’initiative de l’entreprise”, prévue à l’article 10. Cette mesure fusionne deux dispositifs existants : “Transitions collectives” et “Pro-A”. L’objectif affiché est d’offrir aux salariés une voie d’accès simplifiée vers une certification professionnelle, un certificat de qualification professionnelle ou des blocs de compétences.

Le financement de cette période de reconversion sera assuré par l’Opco mais le salarié aura la possibilité de mobiliser son compte personnel de formation (CPF). Les modalités diffèrent selon le type de reconversion : 50 % des droits acquis peuvent être utilisés pour une reconversion interne, contre 100 % pour une reconversion externe.

Dans les deux cas, un accord écrit est nécessaire afin d’organiser les modalités de la période de reconversion, notamment la durée.

Le législateur a repris les garde-fous arrêtés par les partenaires sociaux. Les bénéficiaires de ce dispositif conservent un droit de retour dans leur entreprise d’origine pendant toute la durée de la période d’essai dans leur nouvelle structure. A l’issue de cette période, deux options s’offrent à eux : réintégrer leur entreprise d’accueil ou voir leur contrat initial rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle.

De plus, les entreprises de 300 salariés et plus doivent disposer d’un accord collectif pour encadrer cette période de reconversion tandis que pour les entreprises entre 50 et 299 salariés, il sera possible de se fonder sur une décision unilatérale de l’employeur, en cas d’échec de la négociation préalable. Pour les entreprises de moins de 50 employés, le dispositif pourra être mis en place unilatéralement sans obligation de négociation préalable.

Le projet de loi redéfinit également la gouvernance du système, avec deux articles additionnels, insérés après l’article 10.

Le pilotage des dispositifs de reconversion et de transition reposera désormais sur un double mécanisme. D’une part, un espace stratégique quadripartite réunira les partenaires sociaux (représentants des salariés et des employeurs), les régions et l’Etat. Cette instance aura pour mission de favoriser la coordination entre les différents acteurs et de mettre à disposition les analyses, indicateurs et données nécessaires au bon fonctionnement du système.

D’autre part, l’association Certif pro (association nationale pour la certification paritaire interprofessionnelle et l’évolution professionnelle) verra ses missions considérablement renforcées. Elle devra notamment animer le réseau des 18 associations Transition pro (ATPro), définir les orientations nationales en matière de financement des projets de transition professionnelle, contribuer aux travaux sur le conseil en évolution professionnelle et veiller au bon fonctionnement du système d’information.

Enfin, l’article 3 du projet de loi introduit dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) mise à disposition du CSE de l’entreprise un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens de parcours professionnels.

La négociation collective sur les salariés expérimentés enrichie (article 2)

L’article 2 du projet de loi instaure une obligation de négocier sur les salariés expérimentés au niveau des branches professionnelles et des entreprises d’au moins 300 salariés.

Les députés ont enrichi la négociation (items en gras).

La négociation devra ainsi porter sur (sauf dispositions conventionnelles spécifiques) :

- le recrutement de ces salariés ;

- leur maintien dans l’emploi ;

- l’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

- la transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences ;

- la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

- l’organisation et les conditions de travail.

Les deux thèmes ainsi ajoutés étaient auparavant mentionnés dans la rubrique des thèmes optionnels ci-dessous.

D’autres sujets pourront y être ajoutés :

- le développement des compétences et l’accès à la formation ;

- les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

- les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ;

- les modalités de management du personnel.

S’agissant de la négociation d’entreprise, les députés y ont également ajouté l’obligation pour l’employeur d’examiner la possibilité de mobiliser le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (Fipu).

Visite médicale : les informations dont peut avoir connaissance l’employeur (article 3)

Le projet de loi prévoit de mieux lier la visite médicale de mi-carrière du salarié avec l’entretien de parcours professionnel, afin que celui-ci constitue un bilan incluant les aspects relatifs aux préconisations du médecin du travail, ses compétences, ses qualifications, sa formation, ses souhaits de mobilité, aux actions de prévention de la désinsertion et de l’usure professionnelles.

Un débat a eu lieu sur l’étendue d’information de l’employeur sur l’état de santé du salarié. En commission des affaires sociales, les députés avaient adopté un amendement visant à préciser que l’employeur ne pourra pas avoir accès aux informations issues de la visite médicale de mi-carrière, même pour préparer l’entretien de mi-carrière qui doit avoir lieu dans les deux mois suivants.

En séance publique, un ajustement rédactionnel a été adopté afin d’indiquer que l’employeur ne pourra pas accéder aux seules “données de santé du salarié”. “Si l’employeur ne doit pas avoir accès aux données médicales qui relèvent du secret professionnel et de la déontologie de tout médecin quelle que soit sa spécialité, mentionner l’impossibilité pour l’employeur d’accéder aux « résultats de la visite » est susceptible de prêter à confusion et l’empêcher juridiquement d’avoir accès aux mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou aux mesures d’aménagement du temps de travail éventuellement proposées par écrit par le médecin du travail à la suite de la visite, après échange avec le salarié et l’employeur”, a précisé Stéphane Viry, l’un des rapporteurs du texte dans l’exposé des motifs de son amendement.

Justification du refus d’un passage en retraite progressive (article 5)

Le projet de loi renforce l’encadrement des motifs de refus de l’employeur saisi d’une demande de passage à temps partiel ou à temps réduit dans le cadre de la retraite progressive. “La justification apportée par l’employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des tensions pour y procéder sur le poste concerné”. La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait entendu supprimer l’adverbe “notamment”, rétabli en séance publique. “Cette justification doit rendre compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné. Mais cela n’a pas vocation à être exhaustif et la justification peut être enrichie d’autres éléments”, a ainsi expliqué Nicolas Turquois, le second rapporteur du projet de loi dans l’exposé des motifs de son amendement.

Intégration d’une partie de l’accord sur le bonus-malus (article 9 bis)

Enfin, les députés ont introduit une partie de l’avenant finalisé par les partenaires sociaux sur le bonus-malus afin de lui donner la base légale nécessaire.

Le 1° de l’article L.5422-12 du code du travail est ainsi complété afin d’ajouter dans les motifs de fin de contrat exclus du calcul du taux de séparation d’une entreprise les licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle et les licenciements pour faute grave ou faute lourde.

Le projet de loi doit désormais être examiné en commission mixte paritaire (CMP) mardi 8 juillet, avant une lecture des conclusions le 10 juillet au Sénat. La date de lecture à l’Assemblée nationale n’est pour l’heure pas connue mais elle doit avoir lieu au plus tard le 11 juillet, date à laquelle prend fin la session extraordinaire du Parlement.

| La limite de 3 mandats au CSE toujours supprimée |

| Tel qu’il ressort de son examen en première lecture par l’Assemblée, le projet de loi ne comporte pas de changement concernant l’article 8 qui supprime la limite de trois mandats successifs au CSE. Cette limitation, fixée depuis 2017 dans l’art. L. 2314-33, devrait donc disparaître, si le projet est définitivement adopté en l’état. Le texte retouche aussi l’art. L. 2143-3, qui traite de la désignation des représentants syndicaux, pour intégrer la fin de la limitation des mandats. Les différents amendements déposés au sujet du CSE n’ont pas été adoptés, comme celui consistant à réduire à deux ans la durée des mandats CSE. La députée Ségolène Amiot (LFI) défendait ce changement ainsi : “Il n’est pas forcément évident de s’engager quatre ans dans une entreprise. On assiste à une crise de l’engagement dans le milieu syndical, notamment des élus dédiés aux questions de santé et de sécurité au travail. Il convient donc de revoir ce système de représentation en limitant la durée du mandat, sans limiter le nombre de mandats consécutifs”. Le rapporteur du projet de loi, Nicolas Turquois (Les Démocrates), s’y est opposé en ces termes : “Vous proposez d’abaisser la durée du mandat de quatre à deux ans. Or les partenaires sociaux ont signalé, à l’occasion de l’évaluation des ordonnances de 2017, qu’un raccourcissement de la durée du mandat empêchait la création de liens entre les délégués, mais aussi entre les délégués et l’employeur. Ils ont également indiqué qu’une certaine expérience était nécessaire. Il faut être fidèle à l’accord auquel sont parvenus les partenaires sociaux et s’opposer à cet abaissement de la durée du mandat, qui ne facilite ni l’acquisition d’expérience et de compétences, ni les relations entre les délégués et leurs employeurs”. Seule exception : un amendement gouvernemental a été adopté (art. 3). Il prévoit le versement dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) du CSE d’un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens de parcours professionnels. Bernard Domergue |

Anne Bariet et Florence Mehrez

Si les salariés “bricolent” en cachette avec l’IA, c’est par défaut !

07/07/2025

Sous le nom de “shadow AI”, l’Inria s’intéresse aux pratiques clandestines de l’intelligence artificielle par les salariés. Ces pratiques, qui visent l’efficacité et le gain de temps, s’expliquent aussi par l’absence d’outils et de règles adéquats. Les entreprises peuvent sortir de ce “shadow IA” par le haut, et “de façon négociée”, en mettant le travail au centre du projet.

“Mon Dieu quel bonheur d’avoir un mari qui bricole”, chantait Patachou en 1953 sur des paroles de Georges Brassens. Soixante-douze ans plus tard, pourrait-on moderniser le texte et entonner : “Mon Dieu quel bonheur d’avoir un salarié qui bricole avec l’intelligence artificielle ?”

La réponse que donne le rapport sur l’IA de l’Institut national de recherche en sciences et technologies numériques (Inria) et du club Datacraft est mi-figue, mi-raisin : si les salariés bricolent eux-mêmes avec l’IA, c’est souvent faute de mieux dans leur entreprise ; certes, ils participent à une forme d’innovation et de recherche de performance, mais ce faisant, ils peuvent aussi prendre des risques et en faire prendre à leur organisation. Aussi faut-il dépasser ces pratiques.

Des grands discours mais des outils peu adaptés

L’arrivée de ChatGPT d’OpenAI à l’automne 2022 a démocratisé l’usage de l’intelligence artificielle. Dès 2023, 18 % des employés français utilisaient l’IA générative au travail, plus de la moitié d’entre eux le faisant en dehors d’un cadre défini par les employeurs.

Si les usages informels de l’IA sont si présents dans les sociétés étudiées (*), si les salariés “bricolent” autant dans leur coin, c’est d’abord parce que les entreprises ont du mal à passer des grands discours sur l’IA aux actes.

C’est-à-dire à transformer des ambitions stratégiques sur l’intelligence artificielle en usages réels sur le terrain découlant d’une véritable politique “d’industrialisation de l’IA”. Et lorsque ces projets IA d’entreprise sont industrialisés (dans 20 % des cas seulement), ils ne concernent pas tous les métiers ni ne sont en prises avec le travail réel. Ces projets sont construits d’en haut, dans une logique gestionnaire de rationalisation, d’automatisation et de standardisation.

Savoir prompter, une compétence-clef

“Ce décalage provoque une forme de rejet ou d’indifférence des professionnels, qui peinent à voir l’utilité ou la légitimité de ces outils dans leur contexte”, écrit l’Inira.

Aussi les salariés font-ils leur propre cuisine pour développer des usages correspondant à leurs besoins réels, qu’il s’agisse de traduire un texte, de mieux le structurer, de faire une veille, de reformuler un mail ou de chercher des idées.

Ils n’en parlent pas à leur hiérarchie, mais testent et expérimentent à leur niveau. Comme les Shadoks sachant pomper, le “savoir prompter” devient une compétence-clef.

| Deux témoignages sur les usages |

| Elisabetta, commerciale dont le Français n’est pas la langue maternelle : “Avec ChatGPT, très rapidement, c’était le grand amour. J’écris beaucoup de mails de prospection et de relance à des interlocuteurs variés. Et même si tu écris bien et sans faute, il y a quand même différents types de langage à utiliser pour différents types d’interlocuteurs. On m’avait déjà fait remarquer que mes relances étaient “cavalières” (..) ChatGPT m’a aidé à apprivoiser cette différence culturelle entre l’Italie et la France. J’écris le mail, puis je demande à ChatGPT de le transformer de manière corporate (..) Ce genre d’outils me suggère des modalités de communication qu’en tant qu’étrangère, je n’aurais pas eues”. Maud, experte-comptable : “Pour la collecte d’informations, très chronophage, ChatGPT me sert de moteur de recherches augmenté (..) Je compare aussi des données d’entreprises de plusieurs pays (..) L’IA fait office de traducteur de normes d’un pays à l’autre, d’un système comptable à l’autre. Je l’utilise aussi pour m’apprendre des choses. Par exemple, j’avais un graphique à produire sur Excel et je ne savais pas comment le faire, et ChatGPT m’a donné en 5 minutes un mode d’emploi. C’est un peu le professeur Nimbus, il sait tout et il me dépanne”. |

Le côté obscur de l’IA solitaire

Cet usage solitaire, non encadré et non officiel, traduit une forme “d’ingéniosité professionnelle” : comment puis-je améliorer mon travail moi-même ? On comprend que nombre d’entreprises n’osent pas s’y opposer.

Mais il pose aussi de sérieux problèmes.

Du côté de l’entreprise, des informations sensibles voire confidentielles peuvent prendre la poudre d’escampette dans des serveurs extérieurs : “8,5 % des invites soumises aux outils de génération IA contiennent des données sensibles, soit 1 prompt sur 12”, selon une étude de fin 2024 d’Harmonic Research.

Exemple de ces risques : demander à l’IA de reformuler un mail commercial en indiquant le client et son adresse ; préparer avec ChatGPT une note destinée à une direction, etc. Mais le risque est aussi celui d’une banalisation, d’une dégradation du travail obtenu : “Il est tentant de demander un avis à ChatGPT et de reprendre sa réponse sans réelle analyse. Mais si tout le monde fait ça, pour les appels d’offres et les recommandations, tout finira par se ressembler”, dit un professionnel.

L’esprit critique est un atout pour mieux tirer partie de l’IA

D’autre part, les modèles d’IA générative peuvent aussi se tromper et induire les salariés en erreur. Le rapport souligne d’ailleurs l’importance de l’esprit critique pour mieux tirer partie de l’IA. Problème : cette compétence est peu valorisée dans des organisations qui la perçoivent comme négative et nuisible. On rejoint là les carences du management à la française, où la loyauté est vue d’abord comme de l’obéissance.

Du côté des salariés, ces pratiques cachées n’ont pas que des avantages. Elles génèrent “inconfort moral et pression psychologique”. Une culpabilisation liée à la peur de “tricher” et d’être sanctionné. Pour les auteurs du rapport (**), cet usage individualisé peut favoriser la compétition (par exemple : j’ai trouvé comment gagner du temps et je garde cette solution pour moi) et fragiliser la cohésion des collectifs de travail : il empêche la construction de règles partagées autour d’un bon travail sur l’IA. Par exemple, le recours à l’IA peut remplacer les interactions entre collègues, qui se pratiquaient pour relire, échanger ou créer, ce qui affaiblit la circulation des savoirs et donc l’apprentissage collectif.

Comment dépasser cette situation de “bricolage” ?

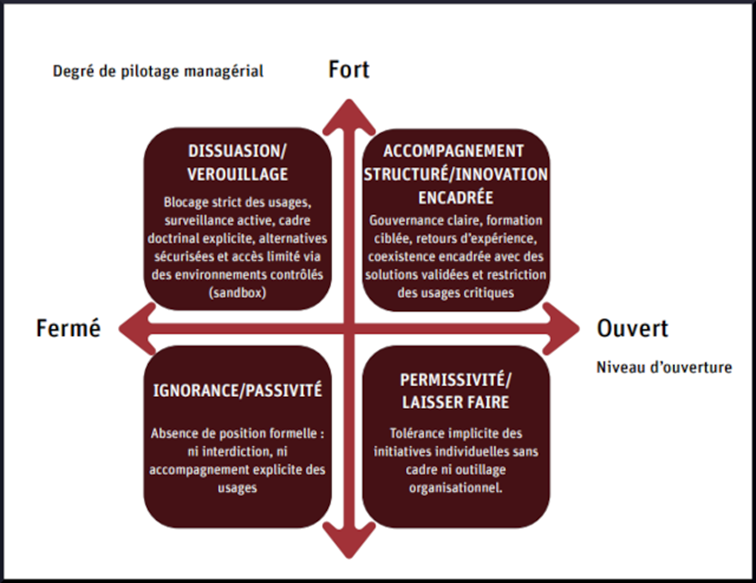

Face aux pratiques clandestines de l’IA par les salariés (“Shadow IA”), le rapport identifie plusieurs attitudes de la part d’entreprises, allant d’une forme de permissivité (à droite) ou au contraire d’une forte dissuasion (à gauche), comme on le voit dans le schéma ci-dessous.

Mais quelle est la bonne attitude du point de vue de l’entreprise ?

Déjà, “reconnaître l’ampleur du phénomène”. L’Inria préconise de fixer rapidement “des premiers garde-fous avec les directions-métiers”.

Ensuite, favoriser la communication entre pairs pour “favoriser les échanges de bonnes pratiques”. Il s’agit ici de parler des expériences réelles : “Qu’avez-vous réellement obtenu en utilisant l’IA pour cette tâche ?” “Quel écart percevez-vous entre ce que vous attendiez et le résultat apporté par l’IA ?” “Quels critères de qualité de travail souhaitez-vous préserver, adapter ou faire évoluer avec l’IA (ex : précision, créativité, autonomie, rigueur, etc.) ?” “Dans quelles situations l’IA vous semble-t-elle utile et dans lesquelles devient-elle problématique ou contre-productive (ex : perte de sens, trop de standardisation, déqualification, etc.) ?”

Faire de l’IA un thème de discussions avec les IRP et les salariés

Enfin, “sécuriser” en rendant accessible “des outils validés” et en “clarifiant les conditions d’usage” dans un cadre légal. Par “cadre légal”, les auteurs ne décrivent pas un règlement, mais “un objet de dialogue interfonctionnel et social”, d’autant plus légitime “s’il est construit avec les représentants du personnel et nourri par les retours terrain”.

Ce chantier, prévient le rapport, ne doit pas reposer “sur une gouvernance technocentrée”, autrement dit être pilotée par une direction fonctionnant en vase clos.

Mettre le travail au centre

Pour “mettre le travail au centre” d’une stratégie IA, l’Inria suggère d’associer à la construction de ce cadre les directions informatiques, les métiers de l’entreprise, les directions juridiques, les ressources humaines, les salariés eux-mêmes (qui peuvent être invités à dire comment ils effectuent leurs “meilleurs prompts”, c’est-à-dire comment ils rédigent leurs meilleures requêtes pour obtenir une réponse adéquate de l’IA) et les représentants du personnel.

“Les instances de représentation du personnel, dit clairement le rapport en écho aux syndicats (lire notre encadré), doivent être informées, consultées et associées tout au long du processus, dans le respect du dialogue social technologique”.

Nous avons commencé cet article par Brassens, terminons-le par une autre citation (reproduite de mémoire et sans l’aide de l’IA), de Cioran cette fois : “L’homme moderne bricole dans l’incurable”.

(*) Le rapport s’appuie sur une enquête qualitative menée auprès de “14 organisations pionnières” : Airbus, Assurance Maladie, Believe, CHU de Montpellier, Crédit Agricole, Ekimetrics, L’Oréal, MAIF, Malakoff Humanis, Métropole de Montpellier, ministère des Armées, Région Ile-de-France, Skyrock, Veepee.

(**) L’auteur du rapport est Yann Ferguson, directeur scientifique du LaborIA à l’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique). Il a coordonné le travail d’Isabelle Hilali, Edouard Havis, Jean-Michel Lefèvre, Laurence Mari, Julia Savali, et Jeanne Godard, cette dernière étant membre de Datacraft, un club de data scientists et d’ingénieurs de 50 grandes entreprises.

| Les syndicats demandent un dialogue social sur l’IA |

| Le rapport cite les positions de plusieurs organisations syndicales au sujet du “shadow IA”. ► La CFTC réclame une régulation forte de l’IA et alerte sur les risques juridiques d’un usage incontrôlé de ces outils. La confédération demande “l’implication des représentants du personnel dans la surveillance et l’encadrement des outils IA déployés” et “l’intégration de l’IA dans les accords collectifs et les chartes internes, y compris ses usages non officiels”. ► Pour la CFDT, les outils d’IA génératives doivent pouvoir être utilisés par les travailleurs “dans un cadre de confiance et de manière transparence”. Cela suppose, pour le syndicat, “d’instaurer un dialogue social” sur les IA génératives et sur l’ensemble des technologies numériques au travail. Car les systèmes algorithmiques peuvent aussi être utilisés en matière de management, de RH, d’évaluation, d’aide à la décision. ► Pour la CFE-CGC, le “shadow AI” présente des risques réels, il faut donc accompagner ces pratiques et former les salariés : “Les entreprises doivent avant tout discuter avec les représentants du personnel afin de reprendre la main et définir des modalités de l’utilisation par les salariés de ce type d’outils. Cela peut passer par la négociation d’une charte dans laquelle les salariés s’engagent à respecter les règles négociées par accord”. La confédération des cadres évoque aussi le recours à l’IA pour rédiger par exemple des synthèses de réunions de CSE ou des tracts syndicaux : “La prudence est de mise. Sans interdire, il faut encadrer ces usages (..) Les documents remis dans le cadre d’une information-consultation peuvent être confidentiels. Idem pour la négociation d’un accord”. ► Pour l’Ugict-CGT, qui préfère le terme “IA clandestine” au “shadow AI”, il faut revenir aux fondamentaux : “L’IA clandestine peut être symptomatique de lacunes et dysfonctionnements des procédures ou outils métiers, ou de dysfonctionnements de l’organisation de travail et donc de risques organisationnels”. Et le syndicat des cadres de la CGT de renvoyer aux travaux du projet intersyndical Dial-IA mené par l’Ires et aux travaux du LaborIA. |

Bernard Domergue

Le taux de pauvreté augmente en France

08/07/2025

En France, 15,4 % de ménages vivent sous le seuil de pauvreté en 2023, soit la plus forte proportion depuis 1996. Pas moins de 36 % des demandeurs d’emploi et 6,6 % des salariés sont pauvres. Rien d’étonnant donc à ce que 40 % des Français ne partent pas en vacances.

En France, on est pauvre si l’on dispose de moins de 1 288 euros par mois si l’on vit seul (*) : c’est le seuil de pauvreté monétaire, fixé à 60 % du niveau de vie médian en 2023.

Si l’on en croit l’Insee, la France compte 9,8 millions de personnes qui vivent en 2023 en dessous de ce seuil de pauvreté, soit 650 000 personnes de plus qu’en 2022. La part de personnes pauvres dans la population, s’établit en 2023 à 15,4 % en France métropolitaine. Cette part progresse d’un point par rapport à 2022 et est à son plus haut niveau depuis 1996.

Les familles monoparentales les plus touchées

Les familles monoparentales sont particulièrement touchées (une sur trois vit sous le seuil de pauvreté, soit + 2,9 point !), ce qui a des effets sur les enfants : “La dégradation de la situation des familles monoparentales entraîne une hausse de la pauvreté chez les enfants : en 2023, le taux de pauvreté des moins de 18 ans croît de 1,5 point et atteint 21,9 %”.

Si la pauvreté touche les chômeurs (36 % des demandeurs sont pauvres) du fait de la réduction de la durée d’indemnisation prévue par la réforme de l’assurance chômage depuis le 1er février 2023, elle n’épargne pas non plus les salariés : 6,6 % des salariés sont pauvres, un taux en hausse de 0,5 point, les salaires moyens dans les secteurs public et privé ayant moins progressé en 2023 que les prix.

Ajoutons que, selon le Credoc, 7 % à 16 % de Français vivent certaines formes de précarité alimentaire.

Les raisons de la hausse de la pauvreté

Plusieurs éléments expliquent selon l’Insee cette hausse de la pauvreté :

- non-reconduction des mesures exceptionnelles mises en place en 2022 pour protéger le pouvoir d’achat : l’impact de l’arrêt de l’indemnité inflation est estimé à 0,1 point et celui de la prime exceptionnelle à 0,2 point ;

- diminution du nombre d’allocataires des aides au logement, des aides par ailleurs revalorisées en deçà de l’inflation ;

- contraction des revenus des indépendants les plus modestes ;

- augmentation du nombre de temps partiels.

Alors que se développe un débat en France sur une plus grande contribution des retraites au financement de la protection sociale, l’Insee note que la hausse du taux de pauvreté est moins marquée chez les retraités (+ 0,3 point, avec un taux de pauvreté de 11,1 %, contre + 0,9 point et un taux de 15,4 % pour l’ensemble de la population), certains pensionnés ayant bénéficié de la revalorisation du minimum contributif prévu par la réforme des retraites.

La progression des revenus des plus aisés

A l’inverse, le niveau de vie des personnes les plus aisées progresse. Les 10 % de ménages les plus aisés ont vu leur niveau de vie croître de 2,1 % en 2023. Cette évolution s’explique par la progression des revenus financiers stimulés par la hausse des taux d’intérêts et par l’augmentation des revenus d’investissement (placements, assurance-vie). Ces ménages ont également bénéficié de la dernière phase d’exonération de la taxe d’habitation.

Le revenu de vie médian

Quant au revenu de vie médian (la moitié des personnes ont davantage, l’autre moitié a moins), il correspond à 2 150€ par mois pour une personne seule et 3 860€ pour un couple avec un enfant de moins de 14 ans. Ce niveau de vie médian progresse de 5,9 % en euros courants, mais de seulement 0,9 % en euros constants, c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation.

Ces ménages ont bénéficié des revalorisations salariales successives du salaire minium de janvier et mai 2023 et d’une hausse de rendements des produits financiers, notamment livrets A et LEP.

Signalons pour finir qu’au moment où l’Etat envisage de nouvelles coupes dans le budget 2026 qui pourraient toucher la protection sociale, l’Insee souligne la forte augmentation des inégalités. Si l’on prend pour image un gâteau composé de la totalité des sommes de niveaux de vie, les 20 % les plus modestes ont perçu en 2023 8,5 % de ce gâteau, alors que les 20 % les plus aisés ont perçu 38,5 % du gâteau, soit 4,5 fois plus.

(*) 1 288 euros par mois pour une personne seule, et 1 932€ pour un couple sans enfant. A ces montants, il faut ajouter, précise l’Insee, 386€ pour chaque enfant de moins de 14 ans et 644€ pour chaque enfant plus âgé.

| 40 % des Français ne partent pas en vacances |

| Au cours de l’année 2023, 60 % des Français sont partis au moins une fois en vacances, selon l’étude du Crédoc publiée en octobre 2024. Autrement dit par l’Observatoire des inégalités, qui juge insuffisantes les aides financières aux vacances, la pauvreté s’accompagne d’une inégalité en matière de vacances : “Seules 42 % des personnes aux revenus inférieurs à 1 285€ mensuels ont quitté leur domicile, contre 76 % de celles qui disposent de plus de 2 755€”. Ces inégalités de départ dépendent aussi des catégories socio-professionnelles : 47 % des ouvriers partent en vacances, contre 78 % des cadres supérieurs. |

Bernard Domergue

Soutien prolongé aux victimes du cyclone Chido

08/07/2025

Le gouvernement annonce la prolongation jusqu’au 30 septembre 2025 de deux mesures de soutien exceptionnelles pour les entreprises et les salariés durement touchés par les conséquences économiques du cyclone Chido à Mayotte. Il s’agit du maintien de l’activité partielle à taux majorés et de la prolongation des droits à l’assurance chômage (ARE, ASS, ATI) pour les demandeurs d’emploi en fin de droits.

Source : actuel CSE

Oter toute activité et tout moyen d’accès à l’entreprise au salarié malade vaut licenciement verbal

09/07/2025

L’employeur qui demande à un salarié en arrêt de travail de lui remettre son véhicule de fonction, les clés et badges de l’entreprise et lui reprend ses dossiers manifeste sa décision irrévocable de rompre son contrat de travail, et le licenciement verbal ainsi intervenu est sans cause réelle et sérieuse.

Après l’avoir convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l’employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, et cette dernière doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur (article L.1232-6 du code du travail). Si, avant l’entretien préalable, l’employeur manifeste sa volonté irrévocable de rompre son contrat de travail, le licenciement est verbal, et donc sans cause réelle et sérieuse (arrêt du 12 décembre 2018 ; arrêt du 18 septembre 2024). C’est ce même principe que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2025, à propos d’un employeur ayant implicitement rompu le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement.

► Le licenciement verbal, qui, par définition, n’est pas motivé, est jugé systématiquement sans cause réelle et sérieuse (jurisprudence constante, voir notamment arrêt du 23 juin 1998 ; arrêt du 12 décembre 2018).

Un salarié en arrêt de travail auquel toute activité et tout accès à l’entreprise sont retirés

En l’espèce un directeur d’exploitation est victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail. Le lendemain, le 9 août 2019, il est placé en arrêt de travail et se voit retirer par son employeur son véhicule de fonction, les clés et badges de l’entreprise et ses dossiers. Estimant notamment avoir été licencié verbalement dans la mesure où son employeur lui a retiré toute activité et tout moyen d’accès à l’entreprise, il saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Plus d’un an après, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avec dispense de reclassement.

La cour d’appel le déboute de ses demandes au titre du licenciement verbal. Elle considère que le fait que le salarié ait remis à l’employeur son véhicule de fonction, les clés et badges de l’entreprise et que les dossiers lui aient été repris ne caractérisait pas une volonté de le licencier oralement.

L’employeur manifeste sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail du salarié

La Cour de cassation ne partage pas l’analyse de la cour d’appel et censure sa décision. Pour elle, lorsque l’employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Et, en l’espèce, tel était bien le cas : l’employeur qui avait demandé au salarié de rendre son véhicule de fonction, les clés et badges de l’entreprise et qui lui avait repris les dossiers avait manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail du salarié. Dès lors la Haute Juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel pour violation de la loi : elle aurait dû analyser le comportement de l’employeur comme un licenciement verbal. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de tirer les conséquences de cette rupture abusive.

► La solution aurait peut-être pu être différente si l’employeur n’avait repris que les dossiers du salarié et lui avait éventuellement demandé de restituer son véhicule de fonction, qui n’était pas utilisable à des fins privées. En effet, la Cour de cassation a déjà jugé qu’il peut être exigé du salarié en arrêt de travail le matériel ou les informations en sa possession et nécessaires à l’activité de l’entreprise, sous réserve que cela n’implique pas l’accomplissement d’un travail (arrêt du 25 juin 2003). Quant au véhicule de fonction, elle juge que, sauf stipulation contraire, l’employeur ne peut pas priver le salarié dont le contrat de travail est suspendu du véhicule utilisable à des fins privées, sous peine d’être condamné à lui verser des dommages-intérêts (arrêt du 24 mars 2010) ou une compensation financière (cour d’appel de Limoges, 8 octobre 2019 n° 19/00169), ce qui signifie, a contrario, que l’employeur peut demander au salarié en arrêt de travail la restitution d’un véhicule de fonction qui n’est pas utilisable à des fins privées. Toutefois, dans tous les cas, il est conseillé à l’employeur de rester prudent et de préciser dans un écrit au salarié, lors de la demande de restitution, que celle-ci n’est que temporaire.

La rédaction sociale

Projet de loi seniors : accord trouvé en CMP

09/07/2025

Après l’adoption du texte par l’Assemblée dans une version différente de celle votée du Sénat, la commission mixte paritaire (CMP, composée de 7 députés et 7 sénateurs), réunie hier soir, a trouvé un accord pour une version définitive du projet de loi sur les seniors, les transitions professionnelles et la suppression de la limite de 3 mandats successifs au CSE [nous y reviendrons dans une prochaine édition]. Le Sénat doit se prononcer sur ses conclusions le 10 juillet, avant un vote à l’Assemblée nationale prévu au plus tard le 11 juillet, date de clôture de la session extraordinaire parlementaire.

Source : actuel CSE

Pénurie de logement pour les travailleurs saisonniers : les pistes de la Cour des comptes

09/07/2025

Dans un rapport publié le 3 juillet 2025, la Cour des comptes établit des pistes d’action pour remédier au problème de logement des travailleurs saisonniers :

- introduire d’ici 2026 dans les nomenclatures budgétaires et comptables fonctionnelles du bloc communal une sous-fonction destinée à l’hébergement des travailleurs saisonniers ;

- finaliser avant fin 2025, l’évaluation de la mise en œuvre des conventions relatives au logement des saisonniers et formuler, au vu des résultats, les orientations à suivre par les préfets de département ;

- identifier d’ici 2026 le logement des travailleurs saisonniers comme une composante de la compétence “habitat” conférant aux établissements public de coopération intercommunale (EPCI) la vocation à être chef de file, et compléter le IV de l’article L.302-1 du code de la construction et de l’habitat pour inclure le logement des travailleurs saisonniers dans les programmes locaux de l’habitat ;

- réactiver dès 2025 un réseau fédéré des maisons des saisonniers ;

- étendre d’ici 2026 à l’hébergement des saisonniers les dispenses temporaires au régime applicable en matière de droit du sol pour certaines constructions temporaires et démontables, prévues à l’article L.421-5 du code de l’urbanisme ;

- encourager dès 2025 le dispositif dérogatoire des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (Stecal) auprès des préfectures de département et des communes comme un des outils possibles en faveur de l’hébergement des saisonniers (ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) ;

- examiner dès 2025 les conditions de rétablissement de la délivrance des licences de “petite remise” afin de développer des solutions adaptées de mobilité de proximité.

Source : actuel CSE

Projet de loi seniors : les parlementaires adoptent en CMP un compromis respectueux du dialogue social

10/07/2025

Les députés et sénateurs sont parvenus, mardi 8 juillet, à un accord en commission mixte paritaire (CMP) sur la transposition de trois accords sur l’emploi des seniors, les reconversions professionnelles et les élus du personnel. Le Sénat doit adopter définitivement le texte aujourd’hui.

Mardi 8 juillet en soirée, la commission mixte paritaire (CMP) a trouvé un terrain d’entente sur le projet de loi transposant dans le code du travail les accords conclus entre patronat et syndicats sur l’emploi des seniors, les reconversions professionnelles et les élus du personnel.

Reconversions professionnelles

C’est le volet sur les transitions professionnelles qui a subi le plus de retouches.

Le texte adopté porte les traces d’une intervention des organisations patronales et syndicales. Le 3 juillet, ces dernières – à l’exception de la CGT – avaient adressé un courrier au Premier ministre François Bayrou.

Leur message était sans ambiguïté : toute “remise en cause, même partielle” de leur accord constituerait “un contre-signal important” et contredirait les engagements répétés du chef du gouvernement concernant le respect des accords nationaux interprofessionnels.

“Cet accord est un fait trop important pour être minoré, ou que le résultat soit remis en cause”, insistaient les signataires, manifestant une rare unanimité face aux tentatives parlementaires de modification de leur texte.

Cette mobilisation n’aura pas été vaine.

Par rapport à la version adoptée à l’Assemblée nationale le 3 juillet, le texte de la commission mixte paritaire accorde une place plus importante à l’instance paritaire nationale, Certif’Pro, et donc aux partenaires sociaux, côté gouvernance. Cette structure, composée de représentants syndicaux et patronaux, voit, en effet, ses prérogatives élargies, selon l’article 12.

Au-delà de l’animation et de la coordination du réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, cette instance se voit confier la définition des orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles. Elle déterminera les règles, critères et priorités de prise en charge des projets, ainsi que la répartition des fonds entre les commissions régionales.

À ce titre, l’article L. 6123-5 du code du travail est enrichi pour leur donner davantage la main sur le financement des projets de transitions professionnelles, notamment en intégrant les fonds correspondant aux droits acquis au titre du compte personnel de formation.

Dans la pratique, le parcours du candidat à la reconversion reste inchangé : son projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui en apprécie la pertinence conformément aux orientations de l’instance nationale. Cette commission instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation du projet, sa décision devant être motivée et notifiée au salarié.

Pour encadrer ces missions, une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens sera conclue entre l’instance paritaire nationale et l’Etat. Ce document, qui sera rendu public lors de sa signature et de son renouvellement, précisera les modalités de financement, le cadre d’intervention et les objectifs attendus. Un décret viendra ultérieurement détailler le contenu, la périodicité et les modalités d’évaluation de cette convention.

Des assouplissements sur l’emploi des seniors

Le volet consacré aux salariés expérimentés a également fait l’objet de retouches.

L’article 2 du projet de loi maintient l’obligation de négocier sur cette question au niveau des branches professionnelles et des entreprises d’au moins 300 salariés, mais la commission mixte paritaire est revenu au texte d’origine.

Les sénateurs avaient souhaité que la santé au travail et la prévention des risques professionnels d’une part, l’organisation et les conditions de travail d’autre part constituent des thèmes obligatoires de négociation. La CMP est revenue au texte d’origine, ces thèmes étant simplement facultatifs.

Concernant le contrat de valorisation de l’expérience, dispositif expérimental prévu pour cinq ans après la promulgation de la loi, les conditions d’éligibilité sont de nouveau celles prévues par le gouvernement (et entérinées par le Sénat).

Ainsi, l’article 4 prévoit qu’il suffira de ne pas avoir été employé dans l’entreprise ou son groupe au cours des six mois précédents, contre deux ans dans la version des députés.

Les autres points tranchés

La CMP, à la lecture des deux versions parlementaires, a également décidé :

- que l’employeur ne pourra pas avoir accès aux seules données de santé à l’issue de la visite médicale de mi-carrière du salarié afin de préparer l’entretien de parcours professionnel (en commission des affaires sociales, les députés avaient envisagé que l’employeur n’ait pas accès à toutes les informations issues de la visite médicale de mi-carrière) ;

- qu’en cas de refus par l’employeur du passage d’un salarié en retraite progressive, les justifications liées aux conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que des tensions de recrutement sur le poste ne seront pas exhaustives, la CMP ayant conservé l’adverbe “notamment” ;

- enfin la CMP a avalisé l’introduction d’une partie de l’avenant finalisé par les partenaires sociaux sur le bonus-malus afin de lui donner la base légale nécessaire (le 1° de l’article L.5422-12 du code du travail est complété afin d’ajouter dans les motifs de fin de contrat exclus du calcul du taux de séparation d’une entreprise les licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle et les licenciements pour faute grave ou faute lourde).

| Du côté du CSE et de l’assurance chômage |

| ► Le texte, qui doit toujours être adopté formellement par le Sénat aujourd’hui, comprend toujours la suppression de la limitation à trois du nombre de mandats successifs au CSE. ► Sur l’assurance chômage, la commission mixte paritaire a finalement retenu la version issue de l’Assemblée nationale. L’article 9 du projet de loi fournit une base législative à une mesure issue de l’accord des partenaires sociaux. Il s’agissait d’adoucir les conditions d’accès à l’indemnisation chômage des primo-entrants en abaissant de 6 à 5 mois la durée de travail nécessaire sur les 24 derniers mois de période d’affiliation. A ce jour, l’article L. 5422-2-2 du code du travail dispose : “Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail”. La CMP ajoute cet alinéa : “Elles peuvent également être modulées en tenant compte soit de ce que le demandeur d’emploi n’a jamais bénéficié de l’allocation d’assurance, soit de ce qu’il n’en a plus bénéficié depuis un nombre d’années défini”. L’article 9 bis intègre à l’article L 5422-12 une nouveauté issue du dernier accord interprofessionnel sur le bonus-malus en excluant les fins de contrat liées à des licenciements pour faute grave ou faute lourde et à des licenciements pour une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel de la modulation des contributions patronales. M-A. G |

Anne Bariet et Florence Mehrez

Grève : la preuve du blocage des accès à l’entreprise incombe à l’employeur

11/07/2025

Lorsque l’employeur a sanctionné des salariés grévistes en raison du blocage de la porte d’entrée de l’entreprise, il lui appartient en cas de contentieux de démontrer l’inaccessibilité totale du site. Les salariés ou syndicat n’ont donc pas à prouver qu’il y avait d’autres accès possibles à l’entreprise.

Pour rappel, seule la faute lourde commise à l’occasion de l’exercice du droit de grève peut justifier un licenciement ou une sanction disciplinaire du salarié gréviste (article L.2511-1 du code du travail ; arrêt du 16 décembre 1992). Le cas échéant, la charge de la preuve de la faute lourde incombe à l’employeur, rappelle ici la Cour de cassation.

L’employeur sanctionne des salariés grévistes ayant bloqué la porte d’entrée de l’entreprise

En l’espèce, un mouvement de grève a eu lieu au sein d’une entreprise. A cette occasion, l’employeur reproche à plusieurs salariés grévistes d’avoir empêché un camion de sortir de l’usine en se mettant devant le portail et empêché les salariés non-grévistes de travailler. L’employeur les sanctionne par une mise à pied disciplinaire.

► L’entrave à la liberté du travail peut constituer une faute lourde (arrêt du 15 mai 2001 ; arrêt du 22 novembre 2023).

Les salariés, et le syndicat CGT ayant formé une intervention volontaire en cause d’appel, réclament notamment en justice l’annulation de ces mises à pied disciplinaires. Ce syndicat fait valoir que si certains salariés grévistes ont bien obstrué l’entrée principale du site, celui-ci dispose d’un second accès par lequel les camions auraient pu entrer et sortir et produit à ce titre une photo d’une vue en hauteur de la société.

La cour d’appel rejette leurs demandes. Elle estime que le syndicat ne rapporte pas la preuve que le second accès de l’entreprise était effectivement accessible et avait pu être utilisé par les salariés non-grévistes pour faire entrer et sortir les camions du site le jour de la grève.

Salariés et syndicat contestent l’arrêt d’appel. Pour eux, il incombait à l’employeur de rapporter la preuve que les salariés grévistes avaient commis une faute lourde à l’occasion de la grève en entravant la liberté du travail des autres salariés et en désorganisant l’entreprise.

Il revient à l’employeur de prouver que tous les accès à l’entreprise étaient bloqués

La Cour de cassation saisie du litige censure l’arrêt d’appel, au visa des articles L.1132-2, L.1134-1 et L.2511-1 du code du travail.

Pour la Cour de cassation, il résulte de ces textes qu’un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d’un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d’une faute lourde dont la preuve incombe à l’employeur.

Elle en déduit que, la cour d’appel ayant constaté que les sanctions avaient été prononcées en raison d’un fait commis au cours de la grève, il revenait à l’employeur de les justifier par une cause étrangère à l’exercice normal du droit de grève constitutive d’une faute lourde. L’employeur aurait donc dû démontrer l’inaccessibilité totale au site entravant l’activité de l’entreprise. Ici, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, conclut la Cour de cassation.

► Il a déjà été jugé que le blocage d’un camion par des salariés grévistes ne justifie pas un licenciement pour faute lourde dès lors qu’il n’y a pas eu d’entrave au travail des salariés non-grévistes ou de désorganisation de l’entreprise (arrêt du 9 mai 2012). De même, si l’occupation des locaux d’une entreprise se déroule sans entrave à la liberté du travail, ni blocage de la porte d’entrée, la faute lourde ne peut pas être retenue contre les salariés grévistes (arrêt du 16 mai 1989).

Farah Nassiri

[Veille JO] Les textes parus cette semaine : droits des salariés, environnement, formation, nominations, prud’hommes

11/07/2025

Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 4 juillet au jeudi 10 juillet inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets.

► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.

Droits des salariés

- Une loi du 9 juillet 2025 vise à renforcer la sécurité des professionnels de santé

- Une loi du 9 juillet 2025 crée l’homicide routier et vise à lutter contre la violence routière

Environnement

- Un décret du 3 juillet 2025 modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Fonction publique

- Un arrêté du 27 juin 2025 fixe les taux de promotion pour l’année 2025 dans certains corps de la fonction publique hospitalière

- Un arrêté du 2 juillet 2025 fixe la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique

Formation

- Un décret du 3 juillet 2025 modifie le décret n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif au certificat de formation à la gestion associative

- Un arrêté du 3 juillet 2025 est pris pour l’application du décret n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif au certificat de formation à la gestion associative modifié

Nominations

- Un arrêté du 27 juin 2025 porte nomination au cabinet du ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie

- Un arrêté du 16 juin 2025 porte nomination au comité d’évaluation relatif à l’expérimentation du travail d’intérêt général dans les sociétés à mission

- Un arrêté du 2 juillet 2025 porte nomination au Comité national pour l’emploi

- Un arrêté du 30 juin 2025 porte nomination de la directrice générale du groupement d’intérêt public dénommé “Agence nationale du développement professionnel continu” (ANDPC)

- Un arrêté du 25 juin 2025 modifie l’arrêté du 18 juin 2024 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

Prud’hommes

- Un arrêté du 1er juillet 2025 porte attribution des sièges de conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2026-2029

- Un arrêté du 3 juillet 2025 fixe le calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme pour le mandat prud’homal 2026-2029

Source : actuel CSE

Le Sénat adopte le projet de loi seniors, qui ne devrait être voté à l’Assemblée qu’à la rentrée

11/07/2025

Après la commission mixte paritaire qui s’est déroulée, mardi 8 juillet, le Sénat a adopté hier définitivement le projet de loi transposant les accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, de l’évolution du dialogue social et des transitions professionnelles.

Les sénateurs ont enrichi le texte avec un amendement visant à préciser, dans l’article 12 du texte, le pilotage des fonds pour le financement du projet de transition professionnelle (PTP). Concrètement, l’amendement prévoit que France compétences transfère à l’association paritaire, Certif Pro, les crédits pour la prise en charge du projet de transition professionnelle. Ce transfert sera effectif au 1er janvier 2027.

Cette association sera chargée de déterminer les règles, critères et priorités de prise en charge des projets ainsi que la répartition des fonds entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Une autre étape reste toutefois à franchir avant son adoption définitive : le texte doit encore être examiné par les députés. Cet examen devrait avoir lieu à la rentrée, la session extraordinaire du Parlement se clôturant aujourd’hui.

Source : actuel CSE