La violation du secret professionnel justifie un licenciement pour faute grave

18/11/2024

Dans deux arrêts du 11 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle l’importance du respect du secret professionnel par les salariés, quels que soient leur passé disciplinaire et leur ancienneté dans l’entreprise. La violation de ce secret par le salarié d’une caisse d’assurance maladie peut justifier son licenciement pour faute grave.

Selon l’article L.161-29 du code de la sécurité sociale, le personnel des organismes d’assurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. Dans le cadre du droit du travail, comment l’employeur doit-il dès lors réagir en présence d’une violation de ce secret par les salariés ?

L’ancienneté et le passé disciplinaire sans reproche des intéressés peuvent-ils atténuer la gravité de la faute ? C’était la question posée à la Cour de cassation dans ces deux affaires (arrêts du 11 septembre 2024 n° 22-13.531 et n° 22-13.532).

Deux agents de la CPAM violent le secret professionnel

Deux techniciens de prestations à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), respectivement depuis 1980 et 1977, sont licenciés pour faute grave pour avoir divulgué des données personnelles concernant, pour l’un, un ministre en exercice et, pour l’autre, un joueur de rugby connu.

Pour justifier leur licenciement, la CPAM soutient que la divulgation de ces données confidentielles constitue une faute grave, indépendamment de l’ancienneté et du passé disciplinaire des salariés. Ces derniers, quant à eux, contestent la gravité de la faute, invoquant leur longue carrière sans incident disciplinaire.

La cour d’appel, tout en constatant que les salariés ont violé le secret professionnel, juge que le licenciement des deux salariés ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu’ils cumulent respectivement 36 ans et 39 années d’ancienneté sans passé disciplinaire. La caisse se pourvoit en cassation.

L’ancienneté dans l’entreprise, sans incident disciplinaire, est sans effet face à une violation du secret professionnel

Alors que la cour d’appel constate la violation du secret professionnel, pouvait-elle considérer que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse ? La Cour de cassation répond par la négative. Sans remettre en cause les constats des juges d’appel, elle censure l’erreur manifeste d’appréciation.

► La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond se livrent au contrôle de la véracité et de la gravité des faits commis par le salarié. Elle censure les erreurs manifestes d’appréciation lorsqu’elle constate que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations. Elle opère donc une application de ce contrôle renforcé dans le cadre de cette affaire de violation du secret professionnel.

Pour la Cour de cassation, le fait pour les salariés de méconnaître l’obligation de secret professionnel à laquelle ils étaient astreints en transmettant à un tiers, sans raison valable, dans un cas, la fiche du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie d’un ministre en exercice et dans l’autre, l’attestation de salaire d’une personnalité publique comportant des données confidentielles, à laquelle ils avaient eu accès dans le cadre de leurs fonctions, constitue une faute grave de nature à rendre impossible leur maintien dans l’entreprise, quels qu’aient donc pu être leur passé disciplinaire et leur ancienneté.

► En retenant la faute grave, l’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure. Une telle faute avait, par exemple, été retenue à l’encontre d’un cadre administratif qui avait divulgué le montant du salaire de ses collègues (arrêt du 22 novembre 2017). Cette solution s’impose d’autant plus qu’il ne s’agit pas ici de divulgation d’informations confidentielles mais bien d’une violation du secret professionnel. Face à une telle violation, l’ancienneté des salariés est sans incidence sur la qualification de la faute grave. Il est probable que la notoriété des victimes de la violation ait joué également dans la sévérité de la Cour de cassation.

La rédaction sociale

Le CDI d’employabilité est de nouveau expérimenté pour quatre ans

19/11/2024

La loi visant à poursuivre l’expérimentation du CDI aux fins d’employabilité a été publiée ce week-end au Journal officiel. La liste des personnes éligibles a été resserrée par les parlementaires, qui ont renforcé les droits des bénéficiaires. Ces dispositions concernent les entreprises de travail à temps partagé

La loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024 visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité a été publiée au Journal officiel du 16 novembre 2024. Ce texte résulte de l’adoption au sénat de la proposition de loi relative au CDI aux fins d’employabilité (CDIE) et ce, dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale, ce qui a permis sa promulgation rapide.

| Un débat animé sur l’utilité d’un tel contrat L’adoption à l’identique n’allait pas de soi car, entre son adoption à l’Assemblée nationale et son examen au Sénat, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait fini par publier son rapport datant de juillet 2023, dans lequel elle désapprouve la poursuite de l’expérimentation du CDIE, tout du moins avec un cadre juridique identique, et le risque de concurrence et de sédimentation des dispositifs au sein du marché de l’emploi. Conscient de disposer d’un nouvel atout dans sa manche, le secteur de l’intérim n’a pas manqué d’intervenir dans le débat et a envoyé un communiqué avant l’examen de la proposition de loi en séance publique au Sénat. Les partenaires sociaux du secteur ont même adressé une lettre paritaire datée, du 4 novembre (en pièce jointe), aux sénateurs signée par la fédération patronale, Prism’emploi, et les syndicats de la branche dans laquelle ils alertent sur les risques du CDIE : soustraction aux motifs du travail temporaire, moindre protection sociale pour les bénéficiaires déjà précaires et caractère lacunaire de son cadre juridique, notamment sur le terrain de la santé et de la sécurité. Afin de limiter les potentiels effets indésirables du CDIE, les partenaires sociaux avaient proposé des amendements, à défaut d’obtenir la fin définitive de ce dispositif. En vain. Aucun des amendements proposés n’a été adopté notamment celui visant à limiter la nouvelle expérimentation à deux ans. Interrogée avant l’examen du texte en séance publique, la rapporteure du texte, Frédérique Puissat, sénatrice LR de l’Isère, nous avait fait part de sa détermination à faire voter le texte en l’état, ne souhaitant pas “se priver de 5 000 emplois [nombre de contrats conclus entre 2018 et 2023] qui ne coûtent rien à l’Etat”. Elle reconnait toutefois que “le débat n’est pas épuisé” et pourrait se rouvrir “lorsqu’on ouvrira un deuxième débat sur l’emploi”. |

Un public resserré

Ce CDI particulier dénommé CDIE peut être conclu par toute entreprise de travail à temps partagé (ETTP), à savoir “toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive, nonobstant les dispositions de l’article L.8241-1 [prêt de main d’oeuvre à but lucratif comme l’intérim par exemple] est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens” (article L.1252-2 du code du travail).

La loi du 15 novembre 2024 permet de déroger à la condition de mettre à disposition “du personnel qualifié” puisque les ETTP peuvent conclure un CDIE avec un public qui rencontre des difficultés particulières d’insertion professionnelle, public par ailleurs resserré par la loi du 15 novembre 2024. Un entrepreneur de travail à temps partagé peut ainsi proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité :

- aux personnes qui sont âgées d’au moins 55 ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ;

- aux personnes qui sont âgées de moins de 26 ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ;

- aux bénéficiaires de minima sociaux ;

- aux personnes handicapées.

► Auparavant, le CDIE pouvait être proposé aux personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi depuis au moins six mois, celles âgées de plus de 50 ans (sans condition de durée d’inscription), les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes handicapées et les titulaires d’un diplôme de niveau inférieur au bac.

Des garanties de rémunération et de formation

Le salarié qui conclut un CDIE bénéficie de garanties.

D’une part, son dernier salaire horaire de base lui est garanti pendant les périodes dites d’intermissions.

D’autre part, le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L.6113-1 du code du travail ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L.6113-1. L’employeur est tenu de s’assurer de l’effectivité de la formation.

Par ailleurs, son employeur doit abonder son compte personnel de formation (CPF) à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué.

De nouvelles dispositions relatives à l’embauche par l’entreprise utilisatrice

La loi du 15 novembre 2024 ajoute une nouvelle section au code du travail dans la partie relative aux ETTP s’agissant de l’embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission. Ces dispositions concernent l’ensemble des contrats conclus par les entreprises de travail à temps partagé – CDIE ou non.

D’une part, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, à l’issue d’une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail (nouvel article L. 1252-14).

D’autre part, par dérogation à l’article L.1237-1 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l’initiative du salarié en raison de son embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission, le salarié est dispensé de l’exécution du préavis. Cette dispense n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice (nouvel article L.1252-15).

Entrée en vigueur de ces dispositions et droit transitoire

Ces règles sont applicables aux contrats conclus au cours des quatre années à compter du 15 novembre 2024.

En revanche, les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2024, et qui seraient encore en cours, restent régis par les dispositions antérieures à la loi du 15 novembre 2024.

Obligation d’information

D’une part, l’entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité doit communiquer à l’autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l’emploi et tout document permettant d’évaluer l’impact du dispositif en matière d’insertion professionnelle des bénéficiaires.

D’autre part, au plus tard, six mois avant le terme de l’expérimentation, soit avant le 15 mai 2028, le gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.

Le rapport devra être établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Florence Mehrez

Des préconisations pour juguler les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail

21/11/2024

Un rapport remis au gouvernement, lundi 18 novembre, préconise des mesures face au “fléau” des violences sexistes et sexuelles “sous relation d’autorité ou de pouvoir”. Quinze d’entre elles concernent plus particulièrement le monde du travail. Parmi les pistes, faire de ce sujet un thème de négociation obligatoire à tous les niveaux sous peine de sanction pour les employeurs.

Pas de “Grand soir” mais des “mesures concrètes facilement applicables” : un rapport remis au gouvernement, lundi 18 novembre, formule 41 recommandations pour endiguer le “fléau des violences sexistes et sexuelles sous relation d’autorité ou de pouvoir”. Rédigé par six personnalités qualifiées (*), il vise à s’attaquer au “chiffre noir” de ces violences sexistes et sexuelles (VSS) “non encore signalées” à la fois dans l’entreprise mais aussi dans le sport, la santé, les institutions politiques, la fonction publique ou la culture, selon la lettre de mission signée par six ministres (travail, culture, justice, fonction publique, sports et égalité entre les femmes et les hommes.

Soixante-dix auditions ont été menées auprès de 140 personnes relevant du gouvernement, de l’administration, d’associations, de la justice, des entreprises, de la société civile et des médias pour mener à bien ces travaux.

Un arsenal juridique pourtant important

Face à de telles situations, les DRH ne sont pas pour autant démunis. L’arsenal législatif existe. La loi du 3 août 2018, dite loi “Schiappa” instaure, outre une amende, l’obligation pour l’auteur d’un outrage de suivre, à ses frais, “un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes”. La loi Avenir professionnel de 5 septembre 2018 a, elle, créé l’obligation pour les entreprises (d’au moins 250 salariés) et les représentants du personnel (pour les CSE des entreprises de 11 à 250 employés) de désigner des référents en matière de harcèlement sexuel et comportements sexistes. Plus récemment, la loi Santé au travail du 2 août 2021 complète la définition du harcèlement sexuel en précisant que les comportements à connotation sexiste, introduits par la loi Rebsamen du 17 août 2015, peuvent également caractériser une infraction de harcèlement sexuel.

Il n’empêche. “Sept ans après #MeToo, force est de constater la persistance des faits de violences sexistes et sexuelles sous relation d’autorité ou de pouvoir malgré les efforts déjà mis en œuvre pour les prévenir”, alertent les auteures du rapport. Plus de 1,4 million de femmes a déclaré avoir subi des violences sexistes et sexuelles hors cadre familial en 2021. Parmi elles, seules 2 % des victimes ont porté plainte auprès des forces de l’ordre.

“Il faut désormais s’attaquer à toutes les VSS qui, facilitées par des rapports d’autorité ou de pouvoir encore trop déséquilibrés entre les femmes et les hommes, apparaissent dans tous les milieux (cinéma, hôpital, politique, sport, travail…)”, conclut le rapport, indiquant que “le sexisme, l’emprise se nichent de façon insidieuse dans certaines relations de pouvoir”.

Faire de l’entreprise une “véritable safe place”

15 recommandations concernent plus particulièrement le monde du travail pour faire de l’entreprise une “véritable safe place”, selon Christine Caldeira, la secrétaire générale de l’ANDRH. Parmi les préconisations, le rapport propose ainsi de faire de la prévention des violences sexistes et sexuelles un sujet obligatoire de négociation à tous les niveaux sous peine de sanction pour les employeurs. Les auteures avancent également la piste de la création d’un label “Agir contre les violences sexistes et sexuelles” au sein de toute organisation qui “met en œuvre des outils de formation et de prévention adaptés”.

Le rapport suggère aussi d’évaluer la loi Rixain du 24 décembre 2021 relative aux grandes entreprises pour atteindre l’objectif d’égalité fixé dans les instances dirigeantes et exécutives et dans les instances disciplinaires.

Pour mieux repérer ces violences, la mission veut “généraliser les structures d’écoute et de signalement“. Et pour sanctionner les entreprises, elle propose d’”inciter et mieux accompagner les organisations dans la réalisation d’enquêtes internes” et permettre aux victimes de violences sexistes et sexuelles hors cadre conjugal de solliciter une ordonnance de protection.

Enfin, les auteurs souhaitent lancer un Grenelle des violences sexistes et sexuelles pour prendre le relais du Grenelle des violences conjugales, de “sensibiliser le plus grand nombre et déployer les mesures recommandées, appuyées par une commission de suivi des recommandations”. Une démarche qui pourrait être menée par le gouvernement.

(*) Christine Abrossimov, administratrice de l’Etat, Christine Caldeira, secrétaire générale de l’ANDRH, Angélique Cauchy, ex-joueuse de tennis, présidente de l’association “Rebond”, Bariza Khiari, ancienne sénatrice de Paris et vice-présidente du Sénat; Marie-France Olieric, chef de pôle des maternités du CHR de Metz-Thionville et présidente de l’association “Donner des ELLES à la santé”, Rachel-Flore Pardo, avocate au Barreau de Paris, activiste féministe.

| Les organisations syndicales réclament des “actes concrets” |

| Les organisations syndicales se sont, elles aussi, emparées du sujet. “De trop nombreux employeurs, qu’ils soient publics ou privés ne respectent pas leurs obligations en matière de prévention, de protection des victimes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail alors même que la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses est une obligation de l’employeur”, insistent les cinq centrales, CFDT, CFTC, FO, CGT et CFE-CGC, dans un communiqué commun publié le 18 novembre. Elles demandent des “actes concrets” pour inverser la tendance. Parmi leurs revendications, la réalisation d’un bilan des mesures de 2018, la construction d‘un baromètre annuel pour évaluer le ressenti des salariés sur les violences sexistes et sexuelles au travail, la mise en place de sanctions pour toutes les entreprises qui n’ont pas de plan de prévention des violences sexistes et sexuelles et de dispositif de signalement négocié ou encore des moyens supplémentaires “pour que les référents harcèlement/violence puissent jouer leur rôle syndical : prérogatives clairement définies, temps de délégation, formations”. Selon le communiqué, “9 % des viols ou tentatives de viols ont lieu au travail, 30 % des salariées ont déjà été harcelées ou agressées sexuellement sur leur lieu de travail et 70 % de ces victimes de violences au travail déclarent n’en avoir jamais parlé à leur employeur”. |

Anne Bariet

Caméras “augmentées” dans des véhicules de transport de marchandises : la mise en garde de la Cnil

21/11/2024

Dans une communication datée du 19 novembre 2024, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) met en garde contre les caméras “augmentées” dans les habitacles des véhicules de transport de marchandises. “Compte tenu des risques élevés d’atteinte au respect de vie privée des personnes concernées, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de telles caméras avant leur mise en place”, met en garde la Cnil.

L’employeur peut poursuivre ces objectifs :

- réduire les risques d’accidents de la route et renforcer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement lors des opérations de transport ;

- sensibiliser/former les conducteurs ;

- évaluer les conducteurs.

Attention ! Même en poursuivant de tels buts, l’employeur doit préserver un équilibre à l’égard du droit à la protection des données personnelles des conducteurs, ainsi que du respect de leur vie privée. Les dispositifs mis en œuvre ne peuvent pas ainsi conduire à surveiller en continu les salariés sur leur temps de travail, même pour l’une de ces finalités.

L’installation de telles caméras et le traitement de leurs données peut, sous certaines conditions, être mis en œuvre sur la base de l’intérêt légitime de l’employeur à assurer la sécurité des biens et des personnes.

“Seules les données nécessaires à générer l’alerte en temps réel peuvent être traitées. En revanche, après l’alerte, ni les images, ni les données techniques (horodatage, géolocalisation, type d’alerte) générées dans le cadre de l’alerte ne doivent en principe être conservées”, indique la Cnil.

L’entreprise doit informer les salariés des modalités du contrôle et du traitement de leurs données personnelles et savoir si ces données peuvent être utilisées à des fins disciplinaires. L’employeur doit également informer et consulter avant la décision de mise en œuvre du dispositif dans les entreprises de plus de 11 salariés, le CSE).

Source : actuel CSE

Quels sont les motifs qui amènent un jeune à rompre un contrat d’apprentissage ?

22/11/2024

Diplôme préparé, âge, secteur et taille de l’entreprise, conditions de travail, accompagnement des parents sont autant de facteurs qui influent sur la rupture d’un contrat d’apprentissage. La Dares vient de livrer des chiffres sur le sujet.

Dans une étude publiée le 31 octobre, la direction statistique du ministère du travail – la Dares – s’est penchée sur les causes de rupture des contrats d’apprentissage par des apprentis commençant un apprentissage d’au moins deux ans à compter de 2018, de niveau CAP à bac+2, et a examiné leur parcours pendant la première année et demie de l’apprentissage.

Le diplôme, l’âge, le secteur et la taille de l’entreprise sont des facteurs discriminants

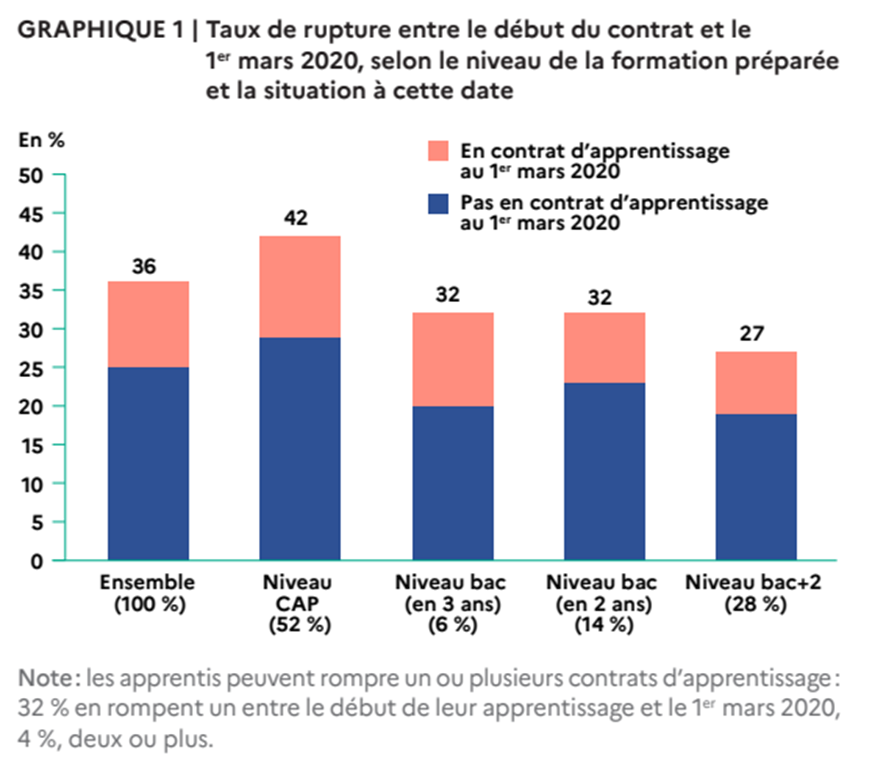

Pas moins de 36 % de ces apprentis ont rompu un contrat au cours de la première année et demie de leur apprentissage. La fréquence des ruptures diminue à mesure que le niveau de formation s’accroît (de 42 % au niveau CAP à 27 % à bac+2).

L’âge entre aussi en ligne de compte. Au niveau CAP, les apprentis plus âgés rompent plus fréquemment leur contrat (47 % de ceux ayant 17 ans ou plus fin 2018, contre à peine plus d’un tiers de ceux ayant 15 ans ou moins). Ils retrouvent également moins fréquemment un contrat après une rupture. Au 1er mars 2020, 36 % des jeunes ayant commencé un CAP à la rentrée 2018 et ayant 17 ans ou plus à la fin de la même année ne sont plus en contrat d’apprentissage après avoir expérimenté une rupture, contre 20 % de ceux ayant 15 ans ou moins fin 2018.

Le secteur de l’entreprise et sa taille sont aussi des facteurs discriminants. C’est dans l’hébergement-restauration (55 %), les industries agroalimentaires (44 %) et les activités de coiffure et de soins de beauté (44 %) que les taux de rupture au cours de la première année et demie d’apprentissage sont les plus élevés. Le taux de rupture décroît lorsque la taille de la structure de l’employeur augmente : de 43 % dans les entreprises de moins de 5 salariés, il passe à 19 % dans celles de 250 salariés ou plus.

L’origine sociale, un autre élément d’explication

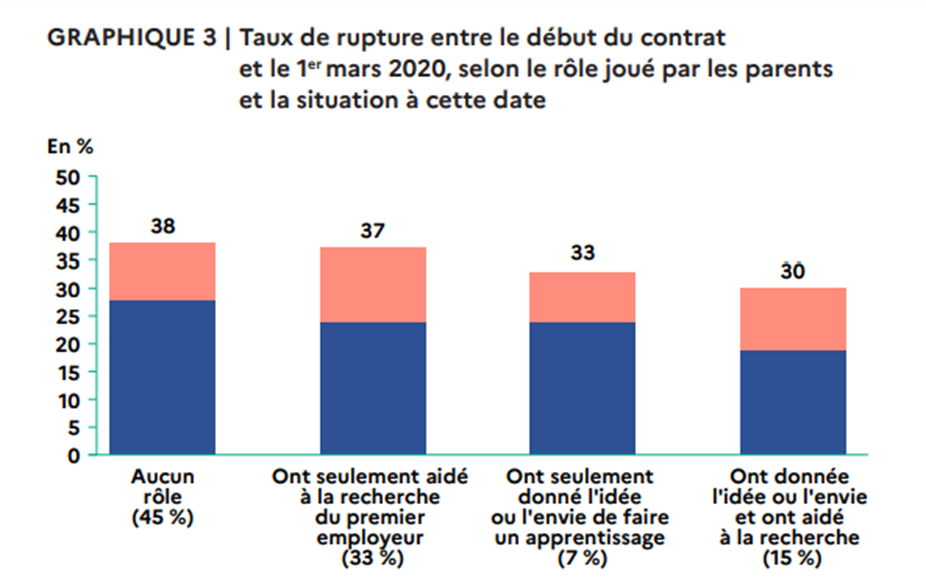

Le taux de rupture pendant la première année et demie de l’apprentissage varie également en fonction de l’origine sociale. 31 % des apprentis ayant deux parents cadres, indépendants ou exerçant des professions intermédiaires rompent un contrat entre le début de leur apprentissage et le 1er mars 2020, contre 35 % des apprentis ayant deux parents employés ou ouvriers. Cette proportion s’élève à 43 % quand au moins un parent est inactif ou que sa situation professionnelle est inconnue.

La Dares explique ces disparités par l’existence de différences de ressources matérielles et relationnelles fournies par les parents (réseau professionnel, capacité à intervenir auprès de l’employeur…). Les parents donnent à leur enfant l’idée ou l’envie d’entrer en apprentissage et l’aident à rechercher un employeur dans 15 % des cas.

► À noter que la motivation du jeune à exercer le métier auquel il se forme ou son intérêt pour l’apprentissage jouent moins nettement.

Des conditions de travail qui peuvent expliquer la rupture en cours d’apprentissage

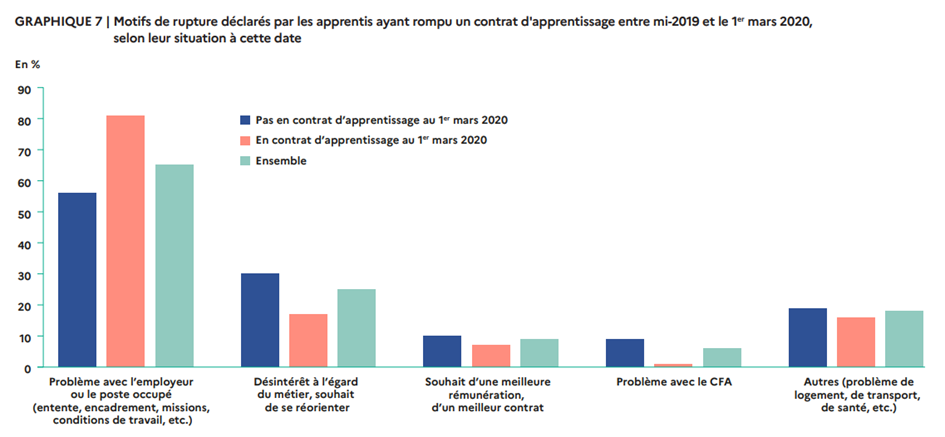

Enfin, les conditions de travail pèsent également dans le balance. Ainsi, 65 % des apprentis ayant rompu un contrat au milieu de leur apprentissage imputent au moins partiellement cette rupture à un problème avec l’employeur ou le poste occupé : une mésentente avec les encadrants ou les collègues, missions jugées inadaptées, conditions de travail insatisfaisantes, etc. En revanche, les contraintes physiques (pénibilité, bruit, températures…) ne semblent pas induire de risque de rompre un contrat au milieu de l’apprentissage.

Un désintérêt pour le métier surgit également au cours de l’apprentissage pour 25 % d’entre eux, le souhait d’accéder à un meilleur contrat ou à une meilleure rémunération (9 %), voire à des problèmes avec le centre de formation (6 %).

► À noter que les apprentis qui changent d’employeur au milieu de leur apprentissage (soit 6 % des jeunes entrés en apprentissage à la rentrée 2018) “améliorent sensiblement leurs conditions de travail et de vie”.

Florence Mehrez

[veille JO] Les textes parus cette semaine : aidants, emploi, prud’hommes, santé sécurité

22/11/2024

Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 15 novembre au jeudi 21 novembre inclus. Pour les textes sur les conventions collectives, voir notre baromètre des branches dans cette même édition.

Aidants

- Une loi du 15 novembre 2024 vise à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants

Élections TPE

- Un arrêté du 13 novembre 2024 porte nomination des membres du bureau de vote et du comité technique dans le cadre du scrutin organisé pour la mesure en 2024 de l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés

- Un décret du 19 novembre 2024 fixe la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés

Emploi

- Une loi du 15 novembre 2024 vise à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité (lire notre article)

Fonction publique

- Un décret du 6 novembre 2024 modifie les dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique

- Un décret du 12 novembre 2024 précise les fonctions de délégué interministériel à la jeunesse

- Un arrêté du 15 novembre 2024 fixe pour 2025 les taux de promotion de grade dans les corps gérés par la ministre du travail et de l’emploi, la ministre de la santé et de l’accès aux soins et le ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes

Prud’hommes

- Un arrêté du 13 novembre 2024 modifie l’arrêté du 2 octobre 2024 portant nomination complémentaire de conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025 (lire notre brève)

- Un arrêté du 13 novembre 2024 modifie l’arrêté du 2 octobre 2024 portant nomination complémentaire de conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025

Santé sécurité

- Un arrêté du 12 novembre 2024 modifie et complète la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante

- Un arrêté du 5 novembre 2024 abroge l’arrêté du 26 septembre 2024 modifiant l’arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste

Source : actuel CSE

L’Assemblée nationale vote la prolongation de l’utilisation dérogatoire des titres restaurant jusque fin 2026

22/11/2024

Les députés ont adopté le 20 novembre 2024 la proposition de loi déposée le 4 novembre visant à prolonger la dérogation permettant d’utiliser les titres restaurant pour acheter des produits alimentaires. Cette dérogation était censée se terminer le 31 décembre 2024.

Toutefois, les députés ont allongé ce délai à deux ans, contre une année initialement prévue. Ainsi, la dérogation est prorogée jusqu’à fin 2026.

Ils n’ont pas non plus suivi la commission des affaires sociales qui avait voté en faveur de la pérennisation de la dérogation.

Source : actuel CSE