[Loi seniors] Retour sur la suppression de la limite de trois mandats successifs au CSE

07/11/2025

Nous revenons sur la possibilité, effective depuis la loi sur l’emploi des seniors et le dialogue professionnel, d’enchaîner les mandats d’élu du CSE sans limite quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Plus de limitation à trois mandats successifs

Transposition de l’ANI du 14 novembre 2024 relatif au dialogue social

L’ordonnance Macron créant le CSE a introduit une limitation du nombre de mandats successifs à trois pour les entreprises de 50 salariés et plus. Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, il était toutefois prévu une exception : il était possible d’écarter cette limitation dans le protocole préélectoral.

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 novembre 2024 relatif à l’évolution du dialogue social avait acté la suppression de cette limitation.

L’article L.2314-33 est donc modifié par l’article 8 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 publiée au Journal officiel du 25 octobre.

La loi ne prévoit aucune modalité d’entrée en application, le nouveau texte est donc applicable dès le 26 octobre 2025, à la satisfaction des élus, des organisations syndicales comme de certains employeurs.

| Que se passe-t-il en cas de 4e candidature pour des élections en cours ? |

| ► Les cas devraient être rares, mais il se pourrait que certaines entreprises en soient à leur 4e renouvellement du CSE (mise en place dès 2018 ou 2019 avec des mandats de deux ans). Dans ce cas, pour les élections en cours, qu’en est-il ? Est-ce que l’employeur peut écarter les 4e candidatures ? L’élection pourrait-elle être jugée irrégulière dans ce cas ? Il nous semble qu’il faut appliquer les règles relatives à l’éligibilité, lesquelles sont appréciées au premier tour des élections professionnelles. Ainsi, si le premier tour a eu lieu, on ne pourra pas annuler l’élection sur ce motif, mais s’il ne s’est pas encore déroulé, il faudra accepter les 4e candidatures, dans la mesure où elles sont bien présentées avant la date limite de dépôt des candidatures fixée dans le protocole préélectoral. |

Dorénavant, l’article L.2314-33 prévoit que les membres du CSE sont élus pour quatre ans, et liste les cas de cessation des fonctions de ces membres.

Une mesure décriée depuis son entrée en application en 2018

Lors de l’adoption de l’ordonnance relative au CSE, cette mesure avait été vivement critiquée par les syndicats, mais justifiée par le législateur au nom du nécessaire renouvellement des instances et des militants syndicaux.

L’étude d’impact du projet de loi transposant l’ANI mettait en avant que cette limitation “peut avoir potentiellement pour effet d’affaiblir la représentation des salariés, en limitant la transmission des compétences et en réduisant l’implication des élus expérimentés”. Il était en outre souligné qu’il “est en effet important de permettre le renouvellement des représentants du personnel, mais ce renouvellement doit avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, en préservant l’expérience et les compétences acquises, dans un objectif d’amélioration du dialogue social”.

L’étude d’impact explique que la fin de cette limite, à l’inverse, permet “d’assurer une représentation des salariés de l’entreprise au CSE dans un contexte de diminution des engagements syndicaux chez les jeunes salariés” et de ‘permettre la valorisation des parcours syndicaux des salariés par une expérience et des compétences acquises à travers un temps long de la représentation du personnel”. La transmission des savoir-faire au sein du CSE, tout en assurant le renouvellement des CSE sont également soulignés. Ainsi, cette “mesure limitera potentiellement les carences aux élections professionnelles”.

Dans un communiqué diffusé par le ministère du travail juste après l’adoption définitive de la loi, il est à nouveau précisé que, le dialogue social et l’investissement syndical étant précieux, cette disposition va “permettre le renouvellement des représentants du personnel dans les meilleures conditions possibles, en préservant l’expérience et les compétences acquises”.

Adaptation corrélative des dispositions sur la désignation du DS en l’absence de candidats ayant recueilli 10 % des suffrages

D’autre part, la loi modifie l’article L.2143-3 du code du travail relatif à la désignation des délégués syndicaux Cet article fixe notamment les règles supplétives applicables en l’absence de candidats ayant recueilli 10 % des suffrages à titre personnel dans leur collège aux élections professionnelles.

Dans ce cas, ou lorsque l’ensemble des élus ayant obtenu 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, l’article L.2143-3 prévoyait que le syndicat peut désigner son représentant parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE.

La précision relative à la limite de trois mandats successifs, n’ayant plus lieu d’être, disparaît. Ainsi, dorénavant, dans le cas visé, le syndicat pourra désigner son délégué syndical parmi tous ses anciens élus.

Ainsi, le syndicat désigne son délégué syndical parmi ses candidats ayant obtenu 10 % des suffrages à titre personnel dans leur collège et à défaut, ou en cas de renonciation écrite de l’ensemble des élus ayant obtenu 10 %, parmi les autres candidats ou à défaut parmi ses adhérents ou parmi ses anciens élus. Dans ce cadre, un ancien élu qui aurait choisi de ne plus se présenter, pourrait donc être désigné même s’il n’est pas adhérent du syndicat.

Séverine Baudouin

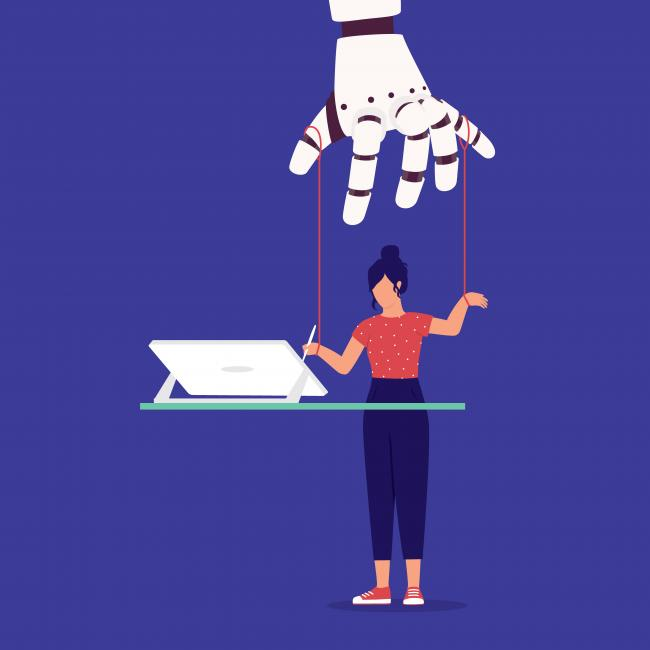

[Note de lecture] L’IA, ou le danger d’un nouveau taylorisme digital

07/11/2025

Peut-on faire une critique rationnelle et sociale de l’intelligence artificielle (IA) ? C’est le pari tenté par Juan Sebastian Carbonell. Ce sociologue du travail cherche, dans un court essai très incisif, à “repolitiser la technologie”. À ses yeux, l’IA générative est une nouvelle étape dans “la dépossession machinique” des professions qualifiées et les travailleurs doivent “revendiquer un contrôle démocratique sur l’innovation”.

L’IA est une technologie qui nécessite des investissements très importants. Aussi n’est-il pas étonnant de constater que la validation enthousiaste des avancées de l’intelligence artificielle provient souvent des acteurs de ce marché : n’ont-ils pas intérêt à sa promotion, à son usage massif, pour espérer tirer profit de leurs dépenses colossales ? C’est loin d’être neutre car en présentant ce changement technologique, et sa large diffusion, comme inéluctables, ces acteurs modifient eux-mêmes une histoire qui n’est pas écrite à l’avance.

Pourquoi une technologie s’impose-t-elle ?

En effet, rappelle Juan Sébastian Carbonell, qui est sociologue du travail et des relations professionnelles, “les voies du changement technologiques sont multiples”. Autrement dit, “une technologie ne s’impose pas inéluctablement parce qu’elle est plus « efficiente » mais parce que des acteurs qui contrôlent les ressources économiques, considérant qu’elle correspond mieux à leurs intérêts, décident de lui donner réalité” .

L’auteur cherche donc “à repolitiser la technologie”.

Ce qui est bon pour la croissance peut être mauvais pour les travailleurs et l’environnement

Non, dit-il, toute technologie nouvelle n’est pas en soi un progrès. Ce qui peut constituer une avancée pour les uns peut représenter des reculs pour d’autres.

“Ce qui est bon la “croissance”, c’est-à-dire pour l’accumulation du capital, peut être mauvais pour les travailleurs et l’environnement”, prévient l’auteur. Et ce dernier de défendre l’idée que l’IA prend aujourd’hui la forme d’un “taylorisme numérique”.

Fruit des réflexions d’un ingénieur (*), le taylorisme, rappelle le sociologue, ne se limite pas au travail à la chaîne. C’est, plus profondément, l’idée que l’employeur doit, pour imposer une organisation du travail allant le plus dans le sens de l’accumulation du capital, s’approprier les connaissances des salariés.

Une lutte contre “la flânerie” des travailleurs

En décomposant le travail en un ensemble de tâches dont la durée peut être fixée, le taylorisme permet de réorganiser ces tâches sans être dépendant du savoir-faire ouvrier ni du libre-arbitre des personnels qualifiés.

“Pour Taylor, le monopole des ouvriers sur le savoir-faire produit une « flânerie » systématique qui paralyse l’augmentation du capital. Pour les ouvriers, il s’agit surtout de contrôler le rythme et la façon de travailler, donc de cacher à la direction la quantité de travail qu’ils peuvent réellement accomplir. Avant Taylor, le contrôle exercé par la direction des entreprises sur le travail pouvait prendre la forme du rassemblement des travailleurs dans un atelier, de la prescription de la journée de travail, de la surveillance des travailleurs, d’un règlement d’usine, de quotas de production, etc. Ce qui change avec lui, c’est que la direction a désormais le contrôle sur le mode de réalisation de chaque activité au travail”, écrit Juan Sebastian Carbonell.

Aucune profession n’est à l’abri d’une taylorisation et d’un possible déclassement

On voit les effets sur le monde du travail d’une telle théorie de l’organisation, qui n’est pas réservée au monde industriel : “Dans la mesure où le processus de travail peut être séparé du métier et des connaissances des salariés, aucune profession n’est à l’abri d’une taylorisation, donc d’un possible déclassement”.

Quel rapport avec l’IA ? L’auteur suggère que l’IA ne fait que poursuivre “la taylorisation assistée par ordinateur” de l’après-guerre, “c’est-à-dire une informatisation qui agit comme support de techniques traditionnelles de parcellisation et d’intensification du travail”.

Le numérique peut déqualifier le travail

Par exemple, l’introduction de commande numérique sur les machines-outils a diminué le niveau de qualification nécessaire des ouvriers mais aussi leur contrôle sur leur travail : “L’ensemble du processus de production d’une pièce, y compris l’habileté du machiniste, a été réduit à une description formelle et abstraite, codée puis traduite, généralement par un ordinateur, en données entièrement compilées pour actionner les commandes de la machine”.

S’il y a automatisation des tâches, ce n’est pas parce qu’elles sont routinières mais parce que le coût de leur automatisation est possible

L’auteur donne d’autres exemples de ces évolutions. Dans les services, les centres d’appel sont “des usines d’employés où le travail est très standardisé et où l’activité des agents est dictée et surveillée sous plusieurs aspects grâce à des outils numériques”. Dans la logistique, la préparation des commandes se fait parfois via des instructions données par une voix numérique dans le casque des préparateurs.

Les métiers qualifiés n’échappent pas à cette évolution, le critère de l’automatisation n’étant pas le caractère routinier des tâches, comme on pourrait le penser, mais le coût de cette automatisation. Celle-ci s’est faite d’abord avec des “systèmes experts”, via la capture de connaissances des salariés afin que ces systèmes puissent “reproduire les capacités de raisonnement des experts humains pour pouvoir raisonner en l’absence des vrais experts aussi bien qu’eux”.

Une “dépossession machinique” des savoir-faire

L’IA générative, pour l’auteur, est une nouvelle étape dans cette “dépossession machinique” des professions qualifiées. Ce type de logiciel, rappelle Juan Sebastian Carbonell, utilise “des techniques d’apprentissage automatique pour établir des associations entre des millions de données afin de générer du texte, des images ou du son”.

Ce fonctionnement se nourrit “du travail gratuit” d’artistes, d’écrivains, de scientifiques, journalistes, bref de tous les producteurs de contenus, mais aussi “d’une multitude de micro-travailleurs précaires” chargés de nettoyer, d’annoter et de vérifier les données alimentant l’IA : “Au Kenya, OpenAI les rémunère 2 dollars de l’heure pour entraîner ChatGPT afin de le rendre moins violent, raciste et sexiste” et “corriger les « hallucinations », qui ne sont pas des « erreurs » mais un trait constitutif de cette technologie, puisque les IA incorporent les biais contenus dans leurs données d’entraînement et ceux de leurs performances passées”.

Utilisée pour la traduction, l’IA dégrade l’intérêt et la qualité du travail des traducteurs

En quoi l’IA dépossède-t-elle les travailleurs de leur savoir ? Pour se faire comprendre, l’auteur prend l’exemple de la traduction. La traduction automatique, dont le résultat “est assez pauvre” car “la langue n’est pas un matériau statique”, prive les traducteurs du premier jet et des allers-retours possibles avec l’auteur du texte original. Elle réduit leur travail à de la post-édition, soutient Juan Sebastian Carbonell selon lequel “il est souvent plus difficile et chronophage de reformuler une phrase incorrecte que de traduire directement une phrase difficile”.

Le management algorithmique

Le management algorithmique, qui aggrave le « management désincarné » décrit par les mots d’Anne Dujarier, va encore plus loin.

Qu’on en juge : l’IA permet d’imposer aux chauffeurs un trajet mais aussi à des sociétés comme Uber, UPS ou Amazon de surveiller à distance leurs livreurs et de leur imposer des contraintes très fortes, avec des risques déjà pointés par l’Anses dans une étude.

Le management algorithmique augmente le despotisme de l’emploi précaire

En outre, le recueil des notes clients est utilisé par les employeurs comme un instrument de pouvoir disciplinaire. L’IA facilite en effet la collecte de multiples informations sur le travail en temps réel de certains opérateurs travaillant dans les entrepôts ou des magasins comme aux Etats-Unis, certains de ces éléments pouvant servir à évaluer les salariés : rythme de travail, déplacements, vitesse d’exécution des tâches, erreurs ou pauses, etc.

“Le management algorithmique augmente le despotisme du régime de l’emploi précaire”, s’alarme le chercheur. De mauvaises “data” peuvent conduire à des licenciements ou non renouvellement de contrats à durée limitée. L’IA contribue en effet à augmenter l’asymétrie de l’information, qui joue en faveur des employeurs. Et l’auteur de rappeler ici les grèves dans les usines automobiles de PSA des années 80 lors desquelles les ouvriers réclamaient une transparence des données sur les lignes de production.

Quelles limites et quel contrôle à l’IA ?

Le cadre juridique et institutionnel peut poser des limites à ce management algorithmique, tout comme l’action des représentants du personnel et des organisations syndicales, avec l’essor des actions en justice sur ce sujet, de même que la négociation d’accords d’entreprise.

C’est en tout cas le vœu que forme l’auteur. Il conclut son livre en faisant référence aux mutations technologiques du XIXe siècle : à ses yeux, les termes du débat ne sont pas sensiblement différents.

Face à la “pédagogie industrialiste du changement technologique mise en place par le patronat pour convaincre les ouvriers des bienfaits des machines et de l’inutilité de leurs oppositions”, il y eut au XIXe le mouvement “luddiste” : des ouvriers allaient jusqu’à briser des machines, au nom de la sauvegarde de leur savoir-faire et du contrôle de leur propre pouvoir.

Il faut revendiquer un contrôle démocratique sur l’innovation

Même si “le mouvement social lutte déjà contre la vidéosurveillance algorithmique”, il n’y a pas aujourd’hui un front du refus général contre une IA dépossédant les travailleurs de leur contrôle sur le travail. Pourtant, nous dit le chercheur, “il faut revendiquer non seulement un contrôle sur la production, mais aussi un contrôle démocratique sur l’innovation”. Ca cela ouvrirait la voie “à une réflexion sur une autre IA (..) qui contribuerait à l’organisation d’une société plus juste”.

(*) Frederic W. Taylor est un ingénieur américain (1856-1915) qui a théorisé et promu une organisation scientifique du travail. Appliquée notamment dans l’industrie et ensuite l’industrie automobile (Ford), cette méthode influença l’ingénieur des mines Henri Fayol (1841-1925), l’un des penseurs français du management. Elle passe par une division du travail, à la fois verticale (séparation entre la conception des tâches par les ingénieurs et leur exécution par les ouvriers) et horizontale (répartition optimale entre les postes de travail).

► Juan Sebastian Carbonell, Un taylorisme augmenté, critique de l’intelligence artificielle, Editions Amsterdam, 13€. Voir le site de l’éditeur. L’auteur a également écrit “Le futur du travail”, publié en 2022.

Bernard Domergue

PLFSS : les députés retirent du texte le prélèvement de 8 % sur les activités sociales et culturelles

07/11/2025

En commission des affaires sociales, les députés avaient rejeté la totalité de l’article prévoyant une hausse de la contribution patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle (et de départ en retraite) et un forfait social de 8 % sur les activités sociales et culturelles distribuées par les CSE afin de ne pas être contraint de voter sur ces deux mesures en même temps.

En séance publique hier, ils ont voté un amendement n° 183 du groupe Socialiste retirant le forfait social ASC de l’article 8. Ce dernier ne conserve donc que la mesure sur les indemnités de ruptures conventionnelles et de départ en retraite (hausse de la contribution de 30 à 40 %). Les autres amendements relatifs à l’article 8 ont tous été rejetés.

Par ailleurs, ont été adoptés plusieurs amendements (n°131 par exemple) augmentant la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et revenus du patrimoine) de 1,4 point (de 9,2 % à 10,6 %). Il s’agit pour leurs auteurs de financer la suspension de la réforme des retraites.

Un amendement adopté n°159 vise aussi à lisser l’augmentation des taux de CSG applicable aux pensions de retraite jusqu’à la 3e année (au lieu de la 2e).

De plus, les députés ont supprimé l’article liminaire du PLFSS présentant les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale considérées comme reposant sur des prévisions économiques trop optimistes (amendement n° 1633 par exemple). L’article 1 du texte a connu le même sort via l’adoption de l’amendement n° 1639 qui le considère comme contraire à l’idée d’un pilotage responsable des finances publiques : “Le solde négatif de notre modèle social compromet sa soutenabilité et pèse sur les générations futures. Voter pour cet article reviendrait à consentir au déséquilibre général de la Sécurité sociale. La trajectoire budgétaire devrait, au contraire, imposer un solde à l’équilibre”.

À signaler également d’adoption du n° 1058 qui maintient l’exonération d’impôt sur le revenu les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la médaille d’honneur du travail.

Côté santé, les députés ont supprimé l’article 7 qui instaurait une contribution supplémentaire sur les complémentaires santé.

A été adopté un amendement n° 1374 qui supprime la fiscalisation des indemnités journalières des personnes en ALD (affection de longue durée).

FO a dénoncé la fixation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) à 1,6 % comme “non seulement insuffisant mais insincère, car il ne reflète ni les besoins réels du système de santé ni les engagements pris envers les personnels hospitaliers et les assurés sociaux”. Le syndicat revendique une fixation à 3 %.

Source : actuel CSE

Le patrimoine des ménages français progresse

07/11/2025

Fin 2024, le patrimoine économique national, donnée qui mesure la richesse de l’économie grâce à l’ensemble des actifs (financiers ou non) et passifs, s’est élevé à 19 559 milliards d’euros, en rebond de 2,6 % après un recul de 2,5 % en 2023, explique l’Insee dans une note publiée hier.

Le patrimoine des ménages progresse de + 0,7 % (après + 0,6 % en 2023) pour s’établir à 14 953 milliards d’euros. Cela représente 8,2 fois le revenu disponible des ménages. Comme en 2023, note l’Insee, la hausse en 2024 résulte de celle du patrimoine financier net (+1,1 point de contribution à la croissance du patrimoine des ménages), atténuée par le recul du patrimoine financier (- 0,4 point de croissance).

Les ménages, souligne l’institut, sont le seul secteur institutionnel dont le patrimoine financier net est structurellement positif : “En 2024, il s’élève à 4 986 milliards d’euros, dont 7 096 milliards d’euros d’actifs financiers, contre 2 112 milliards de crédits”.

Source : actuel CSE