Une analyse des accords prévoyant une semaine de 4 jours : la recherche de productivité d’abord !

30/09/2024

Près de 50% des préambules des accords d’entreprise mettant en place la semaine de 4 jours justifient cette évolution par le souci du bien-être au travail. Mais c’est plutôt la recherche de la productivité qui est à l’origine de ces dispositions, selon une analyse de la sociologue Pauline Grimaud, du Centre d’études, de l’emploi et du travail (Ceet).

Dans un document de 4 pages (lire en pièce jointe), la sociologue Pauline Grimaud, du Centre d’études, de l’emploi et du travail (Ceet), présente une analyse de 150 accords d’entreprise signés en France en 2023 prévoyant une semaine de travail de 4 jours (*).

Conclusion générale : “Ce souci de la performance économique se traduit par des semaines de travail compressées ou intensifiées puisque la semaine de 4 jours n’implique en général ni une baisse de la durée du travail, ni une diminution de la charge de travail. D’ailleurs, cette organisation du temps de travail recouvre des réalités très diverses dans les entreprises selon les secteurs et les catégories socioprofessionnelles des salariés concernés”.

Une recherche de la productivité

En ciblant les accords qui mettent en place de façon pratique une organisation du travail en 4 jours, l’auteure de l’étude estime que ces textes, même s’ils prétendent viser une amélioration du bien-être des salariés (ce motif figure dans 50% des préambules des accords), sont surtout conçus comme “un moyen de mobiliser les salariés en vue de gains de productivité”.

Pour arriver à ce constat, l’étude du Ceet analyse les effets réels sur la semaine de travail des accords signés. Or 89% des textes aboutissent à une semaine de travail compressée, sans réduction du temps de travail : la durée hebdomadaire de travail ne baisse pas, et donc le temps de travail quotidien augmente.

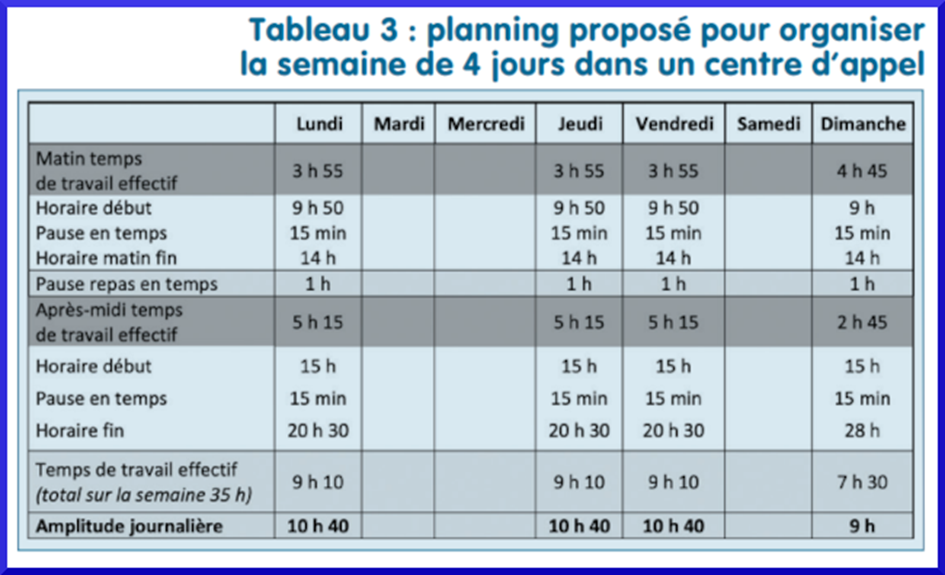

Parfois plus de 10 heures d’amplitude journalière

Le temps de travail effectif passe ainsi souvent à :

- 8h45 par jour pour les salariés à 35 heures ;

- 9h45 par jour pour les salariés à 39 heures.

Comme ce temps n’inclut pas les pauses, l’amplitude journalière peut donc atteindre ou dépasser 10 heures, comme on le voit ci-dessous pour un centre d’appels :

Cet alourdissement du temps de travail quotidien ne s’accompagne d’aucune mesure d’allègement de la charge de travail ni de création d’emplois, les accords affirmant même que la charge de travail restera la même. Autrement dit, le salarié doit faire autant en moins de temps. Et cela vaut même pour les accords qui réduisent un peu la durée de travail hebdomadaire !

Ce type d’accord permet donc, comme cela s’est déjà vu avec le passage au 35 heures, une nouvelle intensification du travail.

3 façons de décliner la semaine de 4 jours

Cependant, l’organisation du travail en 4 jours est différente selon les entreprises. L’auteure distingue 3 grands types d’organisation de la semaine de travail.

- La semaine de 4 jours sur 5

Adoptée dans les services comme dans l’industrie, cette organisation, choisie par 63% des accords, neutralise un jour dans la semaine, soit un jour collectif quand c’est possible, soit un jour pris individuellement; “souvent le lundi, mercredi ou vendredi”.

Cette organisation va parfois de pair avec une baisse du nombre de jours de télétravail. “La popularité croissante de la semaine de 4 jours s’explique donc bien par le contexte post-pandémie puisqu’elle constitue, pour les entreprises, un dispositif alternatif à la généralisation du télétravail pour une partie des salariés”, en déduit Pauline Grimaud.

- La semaine modulée

Présente dans 20% des accords, dans les services comme dans l’industrie, cette organisation vise la flexibilité : le temps de travail dépend de l’activité saisonnière et du carnet de commandes, avec des semaines de 4 jours de travail (32 ou 30 heures) en cas de basse activité, et des semaines de 5 voire 6 jours de travail (40 heures ou plus). On rejoint ici les logiques d’annualisation du temps de travail qui permettent à l’employeur d’éviter de payer des heures supplémentaires.

- la semaine de 4 jours sur 7

Il s’agit ici d’organiser un travail par roulement pluri-hebdomadaire, avec une semaine de 4 jours organisée sur 5, 6 ou 7 jours, avec un travail souvent régulier le week-end.

Ce mode d’organisation est préféré par 16% des accords, souvent dans les services avec un contact client et de fortes amplitudes horaires. “Pour les directions d’établissements, elle a l’avantage d’augmenter l’amplitude journalière et de faciliter ainsi la mise en place de longues journées de travail sur un nombre plus restreint de jours”, observe le Ceet.

Cette organisation, avec ses horaires atypiques, revient souvent à diminuer sensiblement le temps partagé en famille, et va donc à rebours des idées reçues sur une semaine de 4 jours permettant de mieux concilier temps personnel, vie familiale et temps professionnel.

Quel bénéfice pour le salarié ?

N’y-a-t-il donc aucun bénéfice pour le salarié lorsqu’un accord d’entreprise prévoit une semaine de travail de 4 jours, en vient-on à se demander à la lecture de l’analyse du Ceet.

La réponse de l’auteure ne pourra que nourrir la réflexion des négociateurs, qu’il s’agisse des RH comme des délégués syndicaux. Ce qu’y gagnent les salariés ? C’est de mettre à distance le travail, d’échapper au moins un jour par semaine au “travail pressé” décrit par de nombreux spécialistes du monde du travail. Problème et paradoxe : cette organisation impliquant une nouvelle intensification du travail, elle pourrait bien à nouveau dégrader la qualité du travail, sa soutenabilité pour les travailleurs, et donc susciter encore davantage de mise à distance de l’entreprise de la part des salariés…

(*) Le Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) est un programme transversal du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) visant à développer la recherche pluridisciplinaire sur le travail et l’emploi, dans une perspective académique et de réponse à la demande sociale (voir ici les différents laboratoires qui y contribuent).

Bernard Domergue

Groupes de protection sociale : les négociateurs avancent sur la gouvernance

03/10/2024

Une nouvelle séance de négociation sur les groupes de protection sociale (GPS) s’est tenue mardi 1er octobre au siège parisien du Medef. A l’issue, les négociateurs ont fait part de leurs avancées autour de la gouvernance paritaire des GPS : “Nous sommes parvenus à converger sur des formulations qui augmentent la sécurité de la gouvernance”, indique Jocelyne Cabanal (CFDT). Pour Denis Gravouil (CGT), “les nœuds sont connus, il s’agit principalement du comité de rémunération des dirigeants de GPS, de la manière de recruter le dirigeant et de renforcer le pouvoir de la sommitale”. L’enjeu est surtout de “verrouiller le paritarisme pour éviter les embûches. Des articles restent encore à écrire car tout ce qu’on a demandé n’y figure pas, on espère des améliorations “, analyse Éric Gautron (FO). Il a fallu également aborder la question de la rémunération des dirigeants des GPS, “autour des notions de plafonnement, d’encadrement, de transparence et de responsabilité”, précise Christelle Thieffinne (CFE-CGC).

Pour l’instant, le sujet qui divise organisations syndicales et patronales demeure le mandat et les moyens des administrateurs pour remplir leurs missions. Selon Jean-Eudes Tesson (Medef), “nous sommes d’accord pour que les administrateurs soient en capacité d’exercer leur mandat avec toutes les compétences nécessaires, mais la question demeure jusqu’où on va dans les moyens”. Autre point d’achoppement des négociations pour l’instant, la refonte du rôle du CTIP, le Centre technique des instances de prévoyance, qui représente les intérêts des institutions de prévoyance, assure une mission de veille réglementaire et rédige des recommandations.

Afin de résoudre ces difficultés, les négociateurs ont convenu d’ajouter une séance de travail. L’accord final devrait donc être conclu non le 31 octobre mais le 13 novembre.

Source : actuel CSE

Le renouvellement des instances dynamise la négociation d’accords d’entreprise sur le CSE

04/10/2024

La Direction générale du travail (DGT) a présenté jeudi 3 octobre son bilan de la négociation annuelle 2023. Celui-ci est marqué par le renouvellement des instances de représentation du personnel : 10 150 accords relatifs au CSE et au droit syndical représentent 11,9 % des accords signés. La participation et l’intéressement restent cependant le thème le plus abordé avec les salaires.

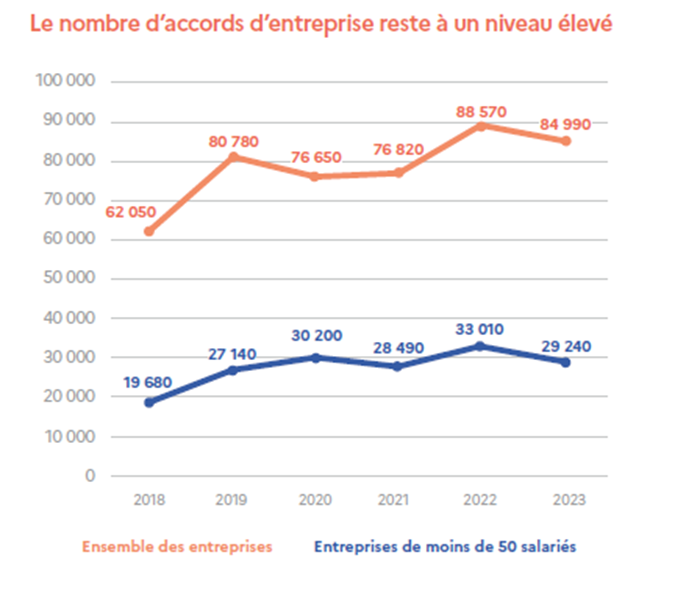

Chaque année, la DGT présente le bilan de la négociation collective de l’année précédente. 2023 s’inscrit dans la dynamique des bilans antérieurs : après un fort ralentissement en 2020 du fait de la crise sanitaire, la négociation collective reste soutenue depuis 2021. Elle se montre une fois de plus portée par le thème des salaires en raison de la préoccupation de pouvoir d’achat, liée à une inflation en baisse mais persistante (1,2 % en septembre 2024 selon l’Insee).

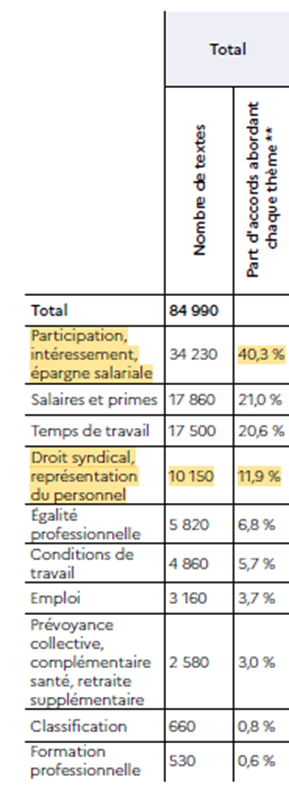

84 990 accords d’entreprises, l’épargne salariale en tête

En 2023, 84 990 accords collectifs (y compris avenants) ont été signés et enregistrés, soit un résultat en baisse de 4 % (95 520 accords en 2022). Sur ce volume, 35 % des accords ont été conclus dans des entreprises de moins de 50 salariés. Au total, 107 980 textes (accords, dénonciations, adhésions, etc.) ont été conclus et enregistrés, en baisse de 5,5 % par rapport à 2022. Parmi eux, 84 990 sont des accords initiaux, des accords-cadres, des renouvellements tacites d’accords ou des avenants à un accord.

Comme en 2022, le thème de l’épargne salariale reste le plus abordé (40,3 % des accords). Ce besoin de négocier sur les primes et les salaires se place devant la préoccupation du temps de travail (17 500 accords, soit 20,6 %). La proportion d’accords relatifs à l’épargne salariale affiche cependant une baisse de 3,9 points sur un an.

Viennent ensuite les thématiques d’accords suivantes :

La part d’accords collectifs relatifs aux salaires se replie de 1,4 point (21 %) par rapport au niveau record de 2022. Selon la DGT, La loi sur le pouvoir d’achat d’août 2022 a stimulé la négociation salariale. Elle note cependant que le thème du salaire n’est prépondérant qu’en présence d’un délégué syndical dans l’entreprise (15 140 accords, contre 860 en présence d’un élu ou d’un salarié mandaté).

Les accords CSE en bonne position mais moindre par rapport à 2020

Après la création des CSE par les ordonnances Macron de 2017 et leur entrée en vigueur fin 2019, le renouvellement des instances en 2024 a entraîné un surcroît d’accords sur les instances de représentation du personnel. En 2023, 10 150 accords ont été conclus, soit 11,9 % des accords collectifs contre 6,9 % en 2022 et 3,4 % en 2021. Cette proportion reste sans commune mesure avec le volume d’accords négociés en 2019 dans 53 657 établissements. Rappelons que selon les professionnels des CSE et les élus que nous avons contactés en 2023, les élus et délégués syndicaux ont choisi de ne pas tenter de renégocier de leur accord : le texte initial ayant été conclu légèrement au-dessus des minimums légaux, les représentants du personnel n’ont pas souhaité prendre le risque d’un moins-disant social.

71 % des accords (7 280) traitent du droit syndical, des IRP et de l’expression des salariés. Viennent ensuite (61 %) les accords relatifs aux élections professionnelles, prorogations de mandat et au vote électronique. La plupart (8 660) sont signés par un délégué syndical et seulement 1 450 sont signés par un élu salarié ou mandaté ou un élu non mandaté.

À noter que 2023 a vu la création d’une nouvelle consultation du CSE introduite par la directive CSRD qui prévoit la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Les branches toujours actives sur les salaires

Avec 1 122 accords signés en 2023, l’activité conventionnelle de branche dépasse légèrement la moyenne des 15 dernières années. L’année 2022 avait marqué une activité exceptionnelle en raison de l’arrivée de l’inflation mais aussi des avenants signés dans la branche de la métallurgie liés à l’application de la nouvelle convention collective nationale du secteur.

Avec 520 avenants signés sur les salaires en 2023, les branches ont par ailleurs montré leurs capacités d’adaptation au contexte économique. Selon Pierre Ramain, directeur général du travail, “les pouvoirs publics ont accompagné la dynamique des négociations salariales : en 2023, un effort tout particulier a été porté à l’extension des accords relatifs aux salaires permettant de respecter la loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d’achat”. Le délai d’extension issu de la loi du 16 août 2022 a en effet été réduit à 45 jours alors qu’il atteignait en moyenne 90 voire 100 jours en 2022 et que la loi prévoit un délai maximum de 60 jours en cas de forte inflation. L’année 2023 a été également marquée par des évolutions institutionnelles. L’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) a fusionné avec ses seize associations régionales dans le même établissement public administratif, ce qui selon Pierre Ramain a favorisé l’accompagnement des branches.

Ces dernières ont également négocié 335 avenants sur l’égalité professionnelle femmes hommes (contre 399 en 2022) et 165 avenants relatifs aux relèvements de primes (244 en 2022). Par ailleurs, le taux de conventions collectives ayant eu au moins un avenant reste à un niveau élevé en 2023, à près de 75 % pour l’ensemble des conventions nationales ou infranationales, près de neuf points au-dessus de la moyenne des 10 dernières années.

La négociation interprofessionnelle marquée par 5 accords

2023 restera un bon cru pour la négociation interprofessionnelle. 16 accords ont été conclus par les partenaires sociaux (un seul en 2022), dont 11 avenants (5 en 2022). On retiendra une négociation animée sur l’assurance chômage, l’accord relatif au partage de la valeur transposé ensuite dans la loi du 29 novembre 2023, ainsi que les textes relatifs à la transition écologique, au dialogue social/paritarisme, aux retraites complémentaires Agirc-Arrco et aux accidents du travail et maladies professionnelles.

PSE, RCC et APC

Au titre de l’année 2023, 203 accords collectifs portant sur les PSE (plans de sauvegarde de l’emploi) ont été validés (147 en 2022). Les entreprises hors procédures collectives y représentent 67,9 % des accords. Les deux secteurs les plus représentés par la signature d’accords portant PSE sont, comme en 2022, l’industrie manufacturière (33,5 % des accords validés) et le commerce (25,1 %). La négociation collective des PSE est plus importante au sein des entreprises de taille intermédiaire (entre 250 et 4 999 salariés) et des grandes entreprises (plus de 5 000 salariés)

En 2023, 96 accords RCC (ruptures conventionnelles collectives) ont été validés par les autorités administratives (contre 62 en 2022, 116 en 2021 et 142 en 2020). Ils concernent l’ensemble des secteurs d’activité mais sont plus nombreux dans l’information-communication, l’industrie manufacturière et le commerce. Les signataires des accords sont majoritairement les délégués syndicaux (environ 67 % des RCC validées).

Enfin, 133 accords de performance collective (APC) ont été conclus en 2023, en décroissance par rapport aux années de crise sanitaire 2020 et 2021. Ils ont été conclus en majorité dans des PME et par des délégués syndicaux. Les secteurs représentés sont très variés mais la métallurgie, les bureaux d’études, la plasturgie, les commerces de gros et les transports routiers sont les secteurs d’activité dans lesquels il y a le plus d’APC. Le temps de travail est le plus souvent traité dans les APC 2023 mais la part des APC à durée indéterminée diminue (66,6 % en 2023, 80 % en 2022).

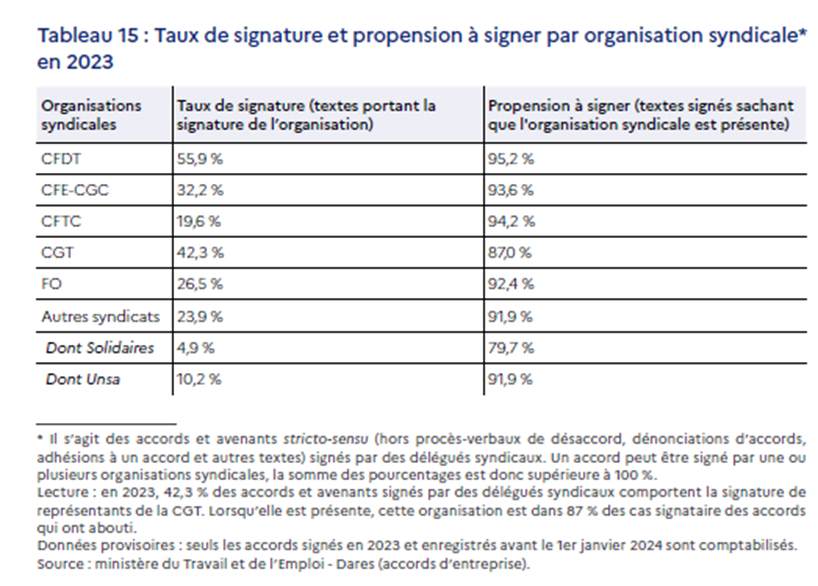

La CFDT toujours en tête des accords conclus

En 2023, la CFDT a signé 55,9 % des accords d’entreprise, atteignant une propension à signer de 95,2 % lorsqu’elle est présente dans l’entreprise. Elle est suivie par la CGT (42,3 % des accords), la CFE-CGC (32,2 %), FO (26,5 %) et la CFTC (19,6 %). Cet ordre de signature reste inchangé par rapport à 2022.

► Lire le rapport complet en ligne

Marie-Aude Grimont

[Note de lecture] Un regard critique sur le paritarisme

04/10/2024

Au départ, la gestion de la Sécurité sociale s’est faite par les représentants des travailleurs, souvent CGT. Un pouvoir auquel a mis fin le paritarisme, qui s’est développé aussi pour la gestion des retraites complémentaires et de l’assurance chômage, soutient Jean-Pascal Higelin dans un court livre collectif intitulé “le dialogue social sous contrôle”.

Ce livre court, dense et savant, mais relativement accessible, analyse l’évolution récente de la notion de négociation collective et dialogue social, sous l’effet des multiples réformes et changements intervenus : la réforme en 2008 de la représentativité syndicale (avec une CFDT et une CGT qui y ont vu “l’opportunité de renforcer leur leadership sur le champ syndical”) et l’instauration progressive des accords majoritaires, la priorité donnée aux accords d’entreprise avec la remise en cause (dès les textes sur les 35 heures puis avec la loi travail de 2016 notamment) du principe de faveur et donc l’affaiblissement des accords de branche, les ordonnances de 2017 et la création du CSE, etc.

S’y ajoute “la pratique très solitaire et verticale du pouvoir présidentiel” depuis l’élection d’Emmanuel Macron, qui a réduit les discussions de l’exécutif avec les porte-parole syndicaux “à de simples échanges ritualisés” et mis à mal ce qu’on appelle le “paritarisme”.

Un dialogue social “sous contrôle”

Ici, le regard est clairement critique. Il s’agit de montrer que les pouvoirs publics, mais aussi les organisations patronales, ont poussé en faveur d’un “dialogue social sous contrôle”, pour reprendre le titre, et donc la thèse, de l’ouvrage (*).

“De réforme en réforme, la promotion du dialogue social en entreprise a clairement servi à justifier, dans le prolongement des “logiques néolibérales” de réforme du droit du travail, la subordination croissance de la négociation collective aux impératifs économiques des entreprises”, estiment les auteurs.

Faire émerger un certain type de professionnels de la négociation

Ces derniers voient dans la “pédagogie de la négociation” professée par Jean-Denis Combrexelle, inlassable défenseur de cette évolution avec son fameux rapport, un objectif pas si neutre que cela : “Cette « pédagogie » ne consiste pas tant en effet à convaincre les organisations syndicales des vertus de la négociation qu’à faire émerger des professionnels d’un certain type de négociation, disposés à tourner le dos à une supposée « culture » de la contestation pour s’engager dans des logiques de compromis consistant à accepter des concessions sur les avantages sociaux acquis en échange de la promesse de la préservation des emplois et du système de protection sociale”.

Impossible ici d’aborder tous les thèmes du livre, qui revient sur le succès de l’expression “dialogue social” et qui aborde aussi l’évolution des branches professionnelles ou encore la “rationalisation” opérée, avec le CSE, de la représentation du personnel. Le livre rappelle l’essentiel des conséquences des ordonnances de 2017, désormais bien documentées (polyvalence et charge de travail pour les élus, centralisation des échanges, perte de proximité des élus avec les salariés, perte de compétences sur les questions de conditions de travail, etc.).

Un regard très sombre sur l’évolution du paritarisme

Attardons nous ici sur un aspect qui retrouve une forte actualité avec le récent changement de gouvernement, la place accordée par le politique au paritarisme.

Qu’est-ce que le paritarisme ? C’est, explique Jean-Pascal Higelé, maître de conférences en sociologie à l’université de Lorraine et spécialiste des questions d’emploi et d’assurance chômage, “un ensemble de pratiques diverses déléguées aux représentants des travailleurs et des employeurs : négociations, consultation, conciliation, gestion. Il s’exprime dans des cadres institutionnels chargés soit de participer à la définition des règles de la relation salariale (négociation ou consultation), soit d’en gérer l’application par exemple dans une partie de la protection sociale, dans la formation professionnelle ou aux prud’hommes”. Mais le terme peut aussi simplement renvoyer à “la règle d’égalité stricte de représentation des employeurs et des travailleurs” ainsi qu’à l’autonomie des partenaires sociaux “en opposition à l’idée de tutelle étatique”.

Jusqu’en 1967, rappelle Jean-Pascal Higelé, les syndicats gèrent, par l’intermédiaire des représentants des travailleurs, la part socialisée des salaires, autrement dit la Sécurité sociale : “Les vingt premières années d’existence de la Sécurité sociale sont une période gestion syndicale bien plus que paritaire, avec une autonomie forte des caisses locales, conforme à l’idée selon laquelle la Sécurité sociale s’inscrit dans un projet de société nouvelle dans laquelle les travailleurs ont voix au chapitre”.

Le contrôle étatique va mettre fin à ce pouvoir syndical, au nom du paritarisme : la parité du nombre des représentants syndicaux et des représentants patronaux “va se déployer contre la gestion syndicale”. Le patronat s’accorde avec de nouveaux-venus sur le champ syndical (FO issu de la CGT et la CFE-CGC), ce paritarisme va également s’imposer pour la gestion des retraites complémentaires, en 1947 pour les cadres et en 1961 pour les salariés, et pour l’assurance chômage en 1958.

Le paritarisme, un mode de gouvernement favorable au patronat

Or pour Jean-Pascal Higelé, le paritarisme, s’il est souvent présenté comme “une modalité de la démocratie sociale”, s’avère être “un mode de gouvernement favorable au patronat”, une affirmation qui ne manquera pas de faire tousser, notamment du côté de la CFDT et de FO.

Longtemps, le CNPF (l’ancêtre du Medef) s’exprime en effet d’une seule voix face aux cinq syndicats reconnus représentatifs au plan interprofessionnel (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC). “Le paritarisme se traduit, en pratique, par une domination patronale des négociations et de la gestion des organismes qui en résultent. La stabilité, écrit le chercheur, de la distribution des présidences et vice-présidences syndicales à l’Unedic, à l’Agirc et à l’Arcco témoigne de la véritable institutionnalisation d’un partenariat privilégié par le patronat avec FO à l’Unedic (assurance chômage, Ndlr) et à l’Arcco (retraite complémentaires des salariés, ndlr) et avec la CFE-CGC à l’Agirc (retraites complémentaires des cadres, Ndlr), avant que la CFDT ne les détrône progressivement de ce rôle à partir des années 1990”.

Mais cette évolution ne suffit pas à l’Etat. Au fur et à mesure des années 90, il se produit une sorte d’étatisation de la Sécurité sociale, la part fiscalisée de ses ressources, avec notamment la création de la Contribution sociale généralisée (la CSG), devenant de plus en plus importante. C’est l’Etat, a fortiori depuis la réforme Juppé de 1995, qui définit les cadres juridiques et financiers des droits à protection sociale, en faisant voter au Parlement une loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) limitant les dépenses via des conventions d’objectifs et de gestion passés avec les différentes caisses.

L’exemple de l’assurance chômage

Pour autant, la Sécu reste un élément de bataille entre l’Etat, les syndicats et le patronat. L’évolution de l’assurance chômage depuis les années 2000 illustre ce rapport de forces : là encore, l’Etat passe du rôle d’arbitre des partenaires sociaux à celui, quasiment, de donneur d’ordres. Le “paritarisme de gestion” n’empêche pas les politiques d’imposer la fusion en 2000 des Assedic et de l’Anpe (en sortira Pole emploi et aujourd’hui France travail), une nouvelle étape étant, en 2008, la suppression des cotisations sociales salariales de l’assurance chômage (au profit de la CSG) et le choix de procéder à un cadrage très serré des négociations chômage par une lettre du Premier ministre.

Cela aboutira à la situation d’aujourd’hui, en forme d’impasse et de reprise en main étatique comme on l’a vu très nettement avec les gouvernements Borne et Attal. En effet, l’Etat, après avoir laissé très peu de marges aux partenaires sociaux pour trouver un accord sur l’assurance chômage, finit par refuser le projet d’accord trouvé par les partenaires sociaux fin 2023, afin de définir seul les modalités de l’indemnisation des salariés, dans un souci de désendettement et d’économie, au détriment des droits des demandeurs, le tout étant annoncé depuis Matignon. Reste à savoir si le nouveau gouvernement Barnier infléchira cette pratique en redonnant un peu d’autonomie aux partenaires sociaux : depuis quelques jours, que ce soit lors des bilatérales à Matignon avec syndicats et patronat, ou dans les premières déclarations du Premier ministre et de sa ministre du travail, cela semble aller dans ce sens. Mais chat échaudé craint l’eau froide. A suivre, comme on dit !

(*) Le dialogue social sous contrôle, Baptiste Giraud et Jérôme Pélisse, la vie des idées, Puf, 114 pages, 11€. Baptiste Giraud, maître de conférences en science politique à Aix-Marseille, a déjà été interviewé dans nos colonnes, tout comme plusieurs autres des contributeurs, Camille Dupuy et Arnaud Mias.

Bernard Domergue