La Cour des comptes tire la sonnette d’alarme sur le coût du cumul emploi-retraite

02/06/2025

Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes (archives)

Trop cher, trop complexe, peu contrôlé, utilisé par des catégories socioprofessionnelles qui n’en ont pas nécessairement besoin, la Cour des comptes critique sévèrement le dispositif de cumul emploi-retraite dans un rapport publié lundi 26 mai.

Développer l’emploi des seniors et préserver les finances publiques est une équation parfois difficile à résoudre, comme en témoigne le rapport de la Cour des comptes rendu public lundi 26 mai 2025 sur la sécurité sociale dont une partie est consacrée au cumul emploi-retraite.

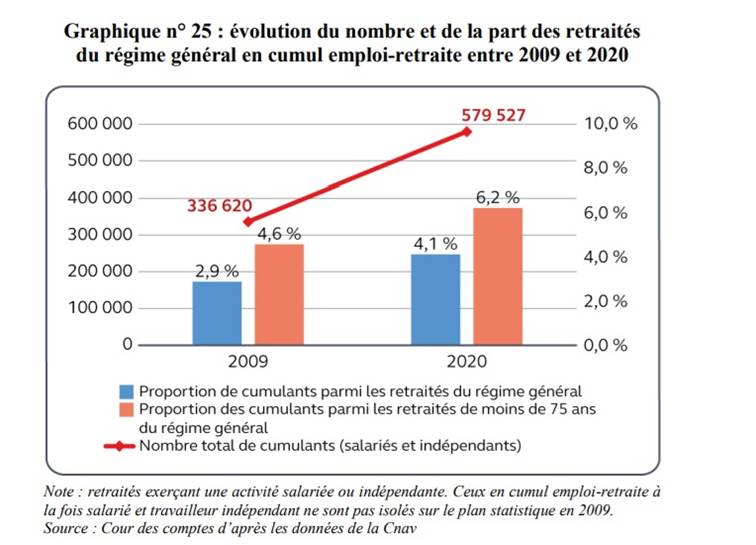

Les magistrats financiers se montrent sévères, dénonçant un dispositif coûteux, complexe et qui n’atteint pas réellement les objectifs qui lui ont été fixés. Ils se montrent d’autant plus soucieux de ce mécanisme, qu’entre 2009 et 2020, le nombre de retraités du régime général en cumul emploi-retraite a augmenté de 75 %, bien plus rapidement que le nombre de retraités du régime général de moins de 75 ans (+ 23 %).

Un dispositif onéreux

Le caractère dispendieux du dispositif a été démultiplié avec la réforme de 2023. En effet, jusqu’alors le cumul emploi-retraite n’ouvrait pas de nouveaux droits en matière de retraite à ses bénéficiaires. La loi du 14 avril 2023 leur a permis de s’ouvrir de nouveaux droits à retraite dans le régime de base à compter du 1er janvier 2023.

► Comme le rappelle la Cour des comptes, ce droit à percevoir une seconde pension ne leur est pas ouvert s’ils reprennent une activité chez le même employeur avant un délai de six mois. “Cette condition peut susciter l’incompréhension des retraités qui reprennent leur activité chez le même employeur sans délai sans savoir que cela ne leur ouvre pas le droit à une seconde pension”, note le rapport.

Un mécanisme complexe

“En comparaison internationale, la règlementation française du cumul emploi-retraite apparaît singulière : elle offre la possibilité de cumuler sans limite pension et revenus d’activité dès l’âge minimal d’ouverture des droits avec une durée d’assurance complète (62 ans en 2023, 64 ans pour les personnes nées en 1968 et après) ; dans la plupart des pays étudiés, cette possibilité n’est accordée qu’à partir de l’âge correspondant en France à l’obtention automatique du taux plein (67 ans)”.

Par ailleurs, “le plafond de cumul prend en compte les pensions et le revenu d’activité, soit un montant élevé rarement atteint”.

Des contrôles défaillants

La Cour des comptes pointe également des contrôles peu efficients.

“Le retraité qui reprend une activité doit la déclarer dans le mois suivant par écrit à l’organisme qui lui verse la pension au titre de son dernier régime d’affiliation, et produire divers justificatifs et informations. Cette déclaration est le seul moyen pour la caisse de vérifier que l’assuré respecte les conditions pour prétendre à un cumul”, constatent les magistrats de la rue Cambon.

“Le système d’information de la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) n’a pas été paramétré pour exploiter les déclarations papier de reprise d’activité transmises par les assurés, déplore le rapport. La Cnav n’est donc pas en mesure de comparer le nombre de déclarations reçues avec le nombre de retraités en cumul emploi-retraite recensés par le croisement des bases de données”.

La Cnav indique toutefois “travailler à l’élaboration d’un plan de contrôle”. “En croisant les données issues de la DSN (déclaration sociale nominative) avec celles détenues par les caisses concernant les retraités, il serait aussi possible d’automatiser le contrôle du respect de la réglementation du cumul emploi-retraite”, fait remarquer la Cour des comptes.

Un dispositif qui rate sa cible

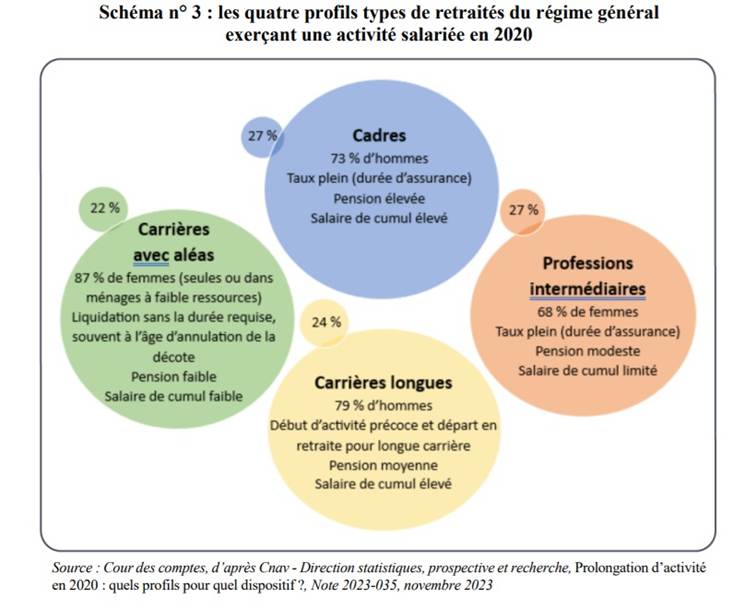

La Cour des comptes constate aussi que l’objectif du cumul emploi-retraite n’est pas atteint car ce sont principalement des cadres et des professions intellectuelles supérieures qui y recourent. Ce qui “est contradictoire avec les objectifs visant à inciter au report de l’âge de liquidation de la retraite et à réserver le recours au cumul à des professions en tension ou à des retraités modestes qui souhaitent se procurer un complément de revenus”.

► Le dispositif est d’ailleurs massivement utilisé par les médecins libéraux notamment en raison de la pénurie croissante de médecins.

“Les retraités à ressources modestes qui cherchent à se procurer des revenus d’appoint grâce à une activité accessoire ne constituent qu’une minorité des personnes recourant au cumul emploi-retraite”. Or, cette appropriation par ce type de populations plutôt favorisées a une influence sur les montants versés.

“Le montant annuel moyen de la pension totale des retraités en cumul emploi-retraite était 20 % plus élevé (21 577 euros) que celui de l’ensemble des retraités (18 384 euros) en 2020. Le supplément de revenus apporté par le salaire de cumul était en moyenne de 9 255 euros bruts par an, équivalent à un mi-temps au Smic ou un quart de temps au niveau du salaire moyen”, note la Cour des comptes..

Des paramètres à simplifier

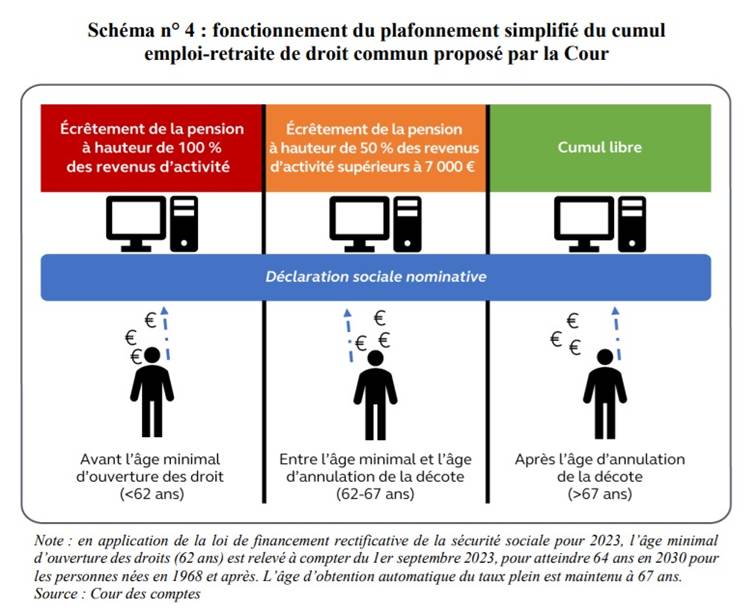

La Cour des comptes estime également nécessaire de mettre de l’ordre dans les paramètres du cumul emploi-retraite. “Le plafonnement actuel est trop complexe pour être contrôlé de manière exhaustive et continue au cours de la période de cumul. Il est nécessaire d’en simplifier les paramètres”.

La Cour des comptes propose, afin “d’inciter les assurés à opter pour la surcote”, de fixer ce plafond entre 7 000 euros et 10 000 euros par an. “Cela permettrait de ne pas contraindre les retraités recherchant un complément de revenu limité, notamment comme salarié de particuliers-employeurs ou en tant qu’auto-entrepreneur, puisque les trois quarts des personnes en cumul emploi-retraite ont des revenus annuels d’activité inférieurs à 10 000 euros. Ce plafond pourrait être levé en cas d’importante pénurie de main d’œuvre, comme cela a été le cas en Allemagne, le cas échéant dans certains secteurs seulement, ou du fait de circonstances exceptionnelles comparables à la pandémie de Covid 19”.

La Cour des comptes critique également les règles d’écrêtement. “Le plafond actuel fonctionne de manière différentielle : son dépassement entraîne l’écrêtement de la pension à due concurrence des revenus d’activité additionnels”. La Cour des comptes suggère de s’inspirer de ce qui se fait dans d’autres pays et de n’écrêter la pension “qu’à hauteur d’une fraction des revenus d’activité, par exemple 50 % des revenus d’activité au-delà du nouveau seuil”.

Le pari fait par la Cour des comptes est le suivant : “en supposant que les retraités ayant les revenus d’activité les moins élevés opteraient pour le cumul emploi-retraite et que ceux concernés par l’écrêtement privilégieraient la surcote, la réforme produirait deux types d’économies : d’une part, l’écrêtement des pensions des personnes optant pour le cumul emploi-retraite et, d’autre part, le non-versement des pensions de celles qui reporteraient leur départ à la retraite”.

Selon la Cour, ces économies représenteraient de l’ordre de 500 à 550 M€ par an pour l’ensemble des régimes selon les modalités retenues

“Par ailleurs, la simplification du plafond rendrait superflu le maintien d’un délai de carence à la reprise d’activité chez l’ancien employeur en cas de cumul plafonné. Cela permettrait de supprimer une condition dont la justification devient discutable si l’âge du cumul intégral est reporté à 67 ans”.

Un document qui pourrait inspirer les participants au “conclave” sur les retraites ?

Florence Mehrez

François Bayrou annonce pour juillet un plan de redressement des finances publiques

02/06/2025

Alors que se développe un débat public autour de la TVA sociale et que la Cour des comptes vient de publier des recommandations pour maîtriser les déficits de la Sécurité sociale ainsi que les allègements des cotisations sociales, François Bayrou a annoncé sur BFM le mardi 27 mai qu’il présentera début juillet un plan pluriannuel de redressement des finances publiques, “sur 3 ou 4 années”.

“Ce plan de retour à l’équilibre demandera un effort à tous les Français (..) Le rééquilibrage des dépenses sociales, nous ne pouvons pas y échapper”, a précisé le Premier ministre.

François Bayrou, qui devrait recevoir en juin un rapport sur ce sujet, s’est dit favorable à une évolution du mode de financement de la protection sociale. “Le travail en France n’est pas récompensé comme il devait l’être. Les partenaires sociaux sont prêts à revoir la totalité du financement du modèle social français. C’est une bonne idée”, a déclaré le Premier ministre.

Source : actuel CSE

Handicap : une nouvelle fiche récapitulative en DSN

02/06/2025

Une actualité Net-entreprises.fr annonce la création d’un nouveau service, intitulé Fiche DOETH.

Il permet de consulter et télécharger au format PDF l’ensemble des informations déclarées pour la déclaration obligatoire d’emploi de travailleur handicapé (DOETH) en déclaration sociale nominative (DSN), au titre des années 2020 à 2024.

On y accède à partir du compte Net-entreprises, partie Autre service, en sélectionnant le service Fiche DOETH.

► Pour rappel, la DOETH doit être établie au titre de l’année N-1 au sein de la DSN d’avril N, exigible le 5 ou 15 mai de l’année N.

Source : actuel CSE

Les sanctions prévues pour les demandeurs d’emploi ne remplissant pas leurs obligations

03/06/2025

Le demandeur d’emploi ne remplissant pas ses obligations (manque d’assiduité, refus d’accepter une “offre raisonnable”, etc.) s’expose à la suspension voire à la suppression de tout ou partie de son allocation. Explications.

Est paru samedi 31 mai au Journal officiel le décret du 30 mai “relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations”. Ce texte, entré en vigueur le 1er juin, est pris en application de la loi sur le plein emploi du 18 décembre 2023.

Les obligations

Les obligations dont il est question (visées par l’art. L. 5412-1 du code du travail) s’inscrivent dans le cadre du contrat d’engagement que doivent obligatoirement signer le demandeur et l’organisme qui le suit.

Ce contrat comprend un plan d’action, des objectifs d’insertion ainsi que la définition de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur sera tenu d’accepter (art. L. 5411-6-1 du code du travail). L’organisme doit proposer un “accompagnement personnalisé” et le demandeur respecter des conditions d’assiduité, de participation active, etc. (voir l’art. L.5411-6 du code du travail).

Ces obligations concernent plus précisément :

- l’assiduité à des actions de formation, d’accompagnement ou d’appui à la mise en œuvre d’un projet d’insertion ;

- la participation active aux actions prévues dans le plan d’action ;

- l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi (candidatures, projet de reconversion ou de création d’entreprise, etc.) ;

- l’élaboration ou l’actualisation du contrat d’engagement ;

- le refus, à deux reprises “sans motif légitime”, d’une offre raisonnable d’emploi ;

- la fraude ou les fausses déclarations.

Les sanctions prévues

Le ministère du travail souligne que les sanctions prévues ci-dessous ne sont pas automatiques mais “proportionnées, graduelles et réversibles”.

Sont prévues :

► La suspension d’au moins 30 % du montant de l’allocation, pour une durée d’un à deux mois, d’un demandeur ne respectant pas l’obligation d’assiduité, de participation active aux actions de son plan d’action et de réalisation d’actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi.

Si ces manquements persistent, la sanction peut être une nouvelle suspension d’un à quatre mois d’au moins 30 % de l’allocation, voire la suppression de ces 30 %.

Lorsque le demandeur se conforme à ses obligations, la suspension prend fin, mais dans le cas contraire, cela peut aller jusqu’à la suppression totale du revenu de remplacement pour une durée de 4 mois, avec radiation pour la même durée de la liste des demandeurs d’emploi.

► La suppression en totalité du revenu du remplacement pour 4 mois du demandeur qui manque à son obligation de mettre en œuvre son projet de reconversion professionnelle. Le chômeur est aussi radié pour 4 mois de la liste des demandeurs.

► La suspension, en tout ou partie, du revenu de remplacement du demandeur qui refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement.

► La suppression totale du revenu de remplacement ou de l’allocation pendant deux mois, ainsi que sa radiation des listes, du demandeur qui refuse à deux reprises, “sans motif légitime”, une offre raisonnable d’emploi. La suppression est portée à 4 mois si le refus se reproduit.

► La suppression totale du revenu de remplacement ou des allocations, ainsi que sa radiation des listes pour une durée de 6 à 12 mois, du demandeur en cas de fraude ou de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Cette sanction est ramenée à un mois de suppression en cas “d’activité non déclarée très brève”.

► Remarques :

- Lorsque le demandeur sanctionné ne bénéficie ni d’allocation ni d’un revenu de remplacement ni du RSA, son premier manquement donne lieu à un avertissement. Si ce manquement persiste, le demandeur est radié de la liste des demandeurs pour une durée de un à quatre mois.

- Le même type de sanctions que celles décrites plus haut est prévu, avec toutefois un plafonnement pour tenir compte des charges familiales, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qui sont désormais intégrés à la liste des demandeurs d’emploi. L’entrée en vigueur de cette partie du décret nécessite un arrêté pour en fixer la date, “au plus tard au 1er juillet 2027”.

Notification et contestation

France travail, ou l’autorité compétente, notifie au demandeur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée.

L’intéressé dispose de 10 jours pour présenter des observations écrites ou pour demander à être entendu, “le cas échéant assisté d’une personne de son choix”.

À l’expiration du délai de 10 jour ou de la date de l’audition du demandeur, France travail se prononce dans les 15 jours. La décision notifiée au demandeur doit être motivée et mentionner les voies et délais de recours.

Le demandeur peut contester la décision de France Travail via un recours contentieux faisant l’objet d’une médiation préalable, avant la saisie d’un juge.

► Pour comprendre le calcul d’une allocation chômage, voir le site de France travail

Bernard Domergue

Une résolution réclamant l’abrogation de la réforme des retraites est votée à l’Assemblée

06/06/2025

Mise à l’ordre du jour par la Gauche démocrate et républicaine à l’occasion de sa niche parlementaire, la résolution visant à abroger la réforme des retraites a été adoptée hier par 198 des 233 députés présents, l’Assemblée ayant été désertée par les partis soutenant le gouvernement (l’Assemblée compte 577 députés). La gauche et le RN ont voté pour, le centre et la droite contre.

Deux ans après la réforme, le texte de cette résolution considère que “le « conclave » des retraites a été ouvertement entravé dans ses discussions et délibérations par les nombreuses déclarations des membres du gouvernement” et que “la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 produit d’ores et déjà des effets sociaux et économiques régressifs”.

Il affirme “l’impérieuse nécessité d’aboutir à l’abrogation des mesures les plus régressives de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dite « réforme des retraites » : le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’augmentation de la durée de cotisation portée à 43 annuités dès 2027”.

En l’absence de suivi à l’Assemblée et surtout d’une majorité contraire au Sénat, ce texte symbolique n’aura pas de conséquence normative. Mais il s’agissait pour son auteur, Stéphane Peu, de montrer que la réforme des retraites suscitait toujours une opposition majoritaire : “Un oui majoritaire de notre Assemblée ne permettra plus au gouvernement de prétendre que les Français ont consenti à la spoliation de leurs droits et de leurs retraites”, avait déclaré en ouverture le député.

En réponse, la ministre chargée du travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a jugé la réforme “nécessaire mais difficile”, “car pour beaucoup de salariés, travailler plus longtemps est difficile à concevoir et difficile à accepter dans les conditions actuelles”.

La ministre a jugé “plus important de regarder ici et maintenant le travail que d’organiser une machine arrière”, la réforme ayant contribué à faire augmenter le taux d’emploi des plus de 55 ans. Mais dans la réforme, “tout n’était pas parfait, a admis la ministre, notamment quand 35 % des ouvriers non qualifiés de la manutention et du bâtiment partent en inaptitude professionnelle entre 51 et 59 ans, quand 25% des aides à domicile partent en inaptitude professionnelle entre 51 et 59 ans”.

Astrid Panosyan-Bouvet a évoqué “la délégation paritaire permanente” sur les retraites, qui devrait s’achever le 17 juin : “Cinq organisations sont toujours autour de la table, avec le Medef et la CPME qui représentent 95 % des organisations patronales et la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC qui représentent 57 % des organisations syndicales (..) Votre résolution constitue une motion de défiance à l’égard de ces organisations”.

Et la ministre de conclure : “Votre résolution arrive à contre-temps. Laissons la délégation paritaire permanente travailler”.

Source : actuel CSE