La Cour des comptes recommande de simplifier le tableau 57 sur les troubles musculosquelettiques

20/10/2025

Selon la Cour des comptes, 75 % des dossiers traités en CRRMP en 2024 le sont par dérogation au tableau 57.

Les Sages de la rue Cambon recommandent d’actualiser le tableau 57 du régime général, principal tableau concernant les troubles musculosquelettiques (TMS), pour réduire le nombre de dossiers à traiter par le système complémentaire. Comment ? En simplifiant le tableau pour certains TMS “tout en restreignant l’accès à la reconnaissance pour ceux dont le lien avec le travail a récemment été remis en question par des études épidémiologiques”.

Le tableau n° 57, encore sur les tablettes ? Après sa “révision complète” suggérée par le groupe de travail “Maladies professionnelles” de l’Anses l’année dernière, et plusieurs révisions discutées depuis 2011, le tableau des maladies professionnelles (TMP) relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est cette fois-ci pointé du doigt par les Sages de la rue Cambon, dans une enquête riche d’enseignements sur la reconnaissance des maladies professionnelles depuis 2020 publiée le 3 octobre.

Cour des comptes oblige, l’intérêt est d’abord financier. La hausse de 637 M€ entre 2011 et 2023 (+ 28 %) du total annuel des dépenses au titre des maladies professionnelles (MP) reconnues est “largement imputable” au seul tableau 57, souligne-t-elle, dont les dépenses ont augmenté de 401 M€ (+ 47 %). Une grande part des troubles musculosquelettiques (TMS) serait par ailleurs sous-déclarés : entre 50 % et 75 % d’entre eux entre 2016 et 2019, selon Santé publique France (SPF), ce qui représente un montant de dépenses pour le régime général compris entre 0,5 Md€ et 1,1 Md€ en 2024.

Des montants qui traduisent la place prépondérante des TMS dans les MP reconnues en France : 85 % d’entre elles relevaient du tableau 57 – 90 % en y ajoutant les quatre autres tableaux portant sur les TMS – (*), souligne la Cour des comptes, qui note que les TMS ne représentent que 4 % du total en Allemagne et 16 % au Danemark. Des écarts qu’elle explique par “les modalités de reconnaissance des TMS”, notamment la “propension du système complémentaire à admettre des TMS hors liste “.

Système saturé

En France, l’augmentation du coût pour la Sécurité sociale résulterait en partie de celle du nombre de dossiers reconnus dans le cadre du système complémentaire (de 10 000 en 2008 à près de 30 000 depuis 2022), pointent les Sages.

Une “croissance ininterrompue” qui provoque “la saturation du système”, déjà fragilisée par la pénurie médicale. Une hausse que l’on doit pratiquement autant historiquement aux dossiers concernant le non-respect des critères figurant dans les tableaux (alinéa 6 de l’article L.416-1 du code de la sécurité sociale) qu’à ceux concernant une MP hors tableaux (alinéa 7 de l’article L. 416-1 du code de la sécurité sociale).

Sauf ces dernières années, souligne la Cour des comptes, où le nombre des premiers se stabilise depuis 2016 (il diminue en 2024). Quand celui des seconds monte en flèche depuis la crise sanitaire du fait de “la hausse des reconnaissances de troubles psychosociaux”. En 2024, le nombre de ces demandes était 2,7 fois plus élevé qu’en 2019, signalent les Sages, qui appellent la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) à mener une “étude spécifique sur leurs causes”.

Si la dynamique récente est davantage portée par l’alinéa 7 et les troubles psychosociaux, les demandes au titre de l’alinéa 6 restent majoritaires (environ 20 000 sur 30 000 en 2024). Or, elles concernent surtout les TMS. “La plupart des dossiers traités en CRRMP par dérogation à un tableau concerne les TMS (90 %)”, retient la Cour des comptes. Et surtout le tableau 57. Selon elle, en 2024, 75 % des demandes de reconnaissances appréciées par les CRRMP au titre de l’alinéa 6 découlent de ce tableau.

Un tableau “complexe”

Pourquoi ? Parce que le tableau 57 “a été largement durci par des modifications concernant les conditions d’exposition”, estime la Cour. Des modifications qui ont alourdi le temps d’instruction des dossiers. “Ces éléments conduisent à proposer une évolution de ce tableau qui tiendrait notamment compte de sa lisibilité et de la capacité des services de l’assurance maladie à instruire les demandes au titre du tableau n° 57, et non au titre de l’alinéa 6”, recommande ainsi la Cour des comptes, qui rappelle que “la complexité [du tableau 57] est à l’origine du plus grand nombre de cas de transmission au système complémentaire”.

Cette révision viserait, donc, à ce que “les dossiers puissent être traités dans un temps acceptable par les victimes” et à limiter le risque contentieux. Selon la Cour des comptes, les contestations d’avis des CRRMP ont augmenté de 36,1 % de 2021 à 2024. Alors que les recours qui concernent le respect des conditions des tableaux, motif le plus fréquent, ont diminué sur la période (- 24,3 %). “La contestation devant les tribunaux des avis des CRRMP est en forte augmentation, d’environ 600 recours annuels autour de 2010 à plus de 1 000 à partir de 2015 et 2 000 en 2022”, notent les Sages de la rue Cambon. La direction de la sécurité sociale et la Cnam plancheraient sur trois mesures pour limiter la casse (voir encadré ci-dessous).

“Restreindre l’accès”

Plus curieux, en revanche, est le troisième argument avancé par la Cour des comptes. Selon elle, la révision du tableau 57 “pourrait simplifier la procédure pour certains troubles musculosquelettiques tout en restreignant l’accès à la reconnaissance pour ceux dont le lien avec le travail a récemment été remis en question par des études épidémiologiques”. Contactée pour avoir accès à ces études épidémiologiques, la Cour des comptes nous a indiqué ne pas pouvoir nous fournir des “références précises”, l’argument venant d’”échanges avec des professeurs de médecine spécialisés sur le sujet”. Plus tôt dans le rapport, la Cour des comptes évoque également la prise en compte par la révision du tableau souhaitée des “dernières études sur les TMS des membres supérieurs”.

Serait-ce à dire que le lien avec le travail de certains TMS des membres supérieurs ait été récemment remis en cause ? Que la reconnaissance de l’origine professionnelle de certains TMS des membres supérieurs a pu être excessive ces dernières années du fait d’une sous-estimation du rôle joué par des facteurs extra-professionnels ? Oui, nous a confirmé la rapporteure Julie Ser-Istin par l’intermédiaire du service presse de la Cour des comptes.

Notons que selon une étude de SPF mise à jour en juin 2024, les prévalences des TMS du membre supérieur apparaissent “très proches” dans la population générale (30 % chez les femmes, 27 % chez les hommes) et dans la population active occupée (31 % chez les femmes, 28 % chez les hommes). La population générale inclut pour autant des personnes actives ou ayant été exposées professionnellement. De quoi simplifier le tableau 57 d’un côté et le durcir de l’autre ?

| La Cour des comptes critique le recours envisagé à des médecins-conseils pour désengorger les CRRMP |

| Dans son rapport, la Cour des comptes confirme que la direction de la Sécurité sociale (DSS) et la Cnam souhaitent “confier les dossiers traités dans le cadre de l’alinéa 6 aux seuls médecins-conseil de l’assurance maladie” pour désengorger les CRRMP. Une mesure qu’elle critique. “Cette mesure pourrait nécessiter une augmentation du nombre de médecins conseil, alors qu’il ne cesse de baisser depuis plusieurs années, note la Cour des comptes. D’autre part, la réorganisation des services en cours prévoit un rattachement de ces agents aux CPAM, ce qui risquerait de limiter leur indépendance”. Deux autres mesures seraient envisagées par la DSS et la Cnam, la caisse nationale d’assurance maladie : rendre facultatif l’avis demandé par le juge en cas de contentieux (avis actuellement rendu par un second CRRMP) et créer un “comité national de recours” chargé de rendre ces avis contentieux. Un décret de mars 2022 avait déjà mis en place plusieurs dispositifs pour soulager les CRRMP (une “task-force constituée de médecins récemment retraités”, ou un dispositif “Entraide TMS” pour « aider les comités régionaux à résorber les stocks de dossiers contentieux en attente de traitement » par exemple). Des dispositifs qui “risquent de trouver rapidement leurs limites”, selon la Cour des comptes. |

*Tableaux 69 (vibrations et chocs transmis par les machines-outils), 79 (lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif), 97 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations transmises au corps entier) et 98 (affections chroniques du rachis lombaires provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

Matthieu Barry

Sécurité au travail : feu vert de l’Assemblée pour la convention 155 de l’OIT

21/10/2025

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, le 15 octobre, le projet de loi autorisant la ratification de la convention n°155 de l’Organisation internationale du travail (OIT), consacrée à la sécurité et à la santé des travailleurs. Ce vote, intervenu après celui du Sénat le 13 février dernier, permet désormais au président de la République de ratifier officiellement ce texte.

La convention, qui s’applique à l’ensemble des secteurs professionnels, définit les principes d’une politique nationale en matière de santé et de sécurité au travail, en précisant les responsabilités des employeurs, des salariés et des pouvoirs publics. Elle insiste notamment sur le rôle des partenaires sociaux et la consultation des travailleurs (ou de leurs représentants).

Dans un communiqué publié hier, le ministère du travail salue “un consensus fort autour d’une priorité partagée : garantir à chaque travailleur le droit fondamental à la santé et à la sécurité au travail”. Le ministre Jean-Pierre Farandou y voit une étape clé dans l’élaboration du cinquième plan santé au travail (2026-2030), en continuité avec les engagements pris dans le précédent plan, tout en soulignant la “valeur normative de l’OIT”.

Source : actuel CSE

Les espaces de travail en nette diminution

21/10/2025

Selon une étude de l’Association des directeurs de l’environnement de travail, conduite auprès de 110 établissements et publiée hier, le coût moyen d’un poste de travail a augmenté de 2 % par rapport à 2023. Tous secteurs confondus, il s’établit à 11 111 euros en 2025 (11 051 euros en 2023).

Dans le détail, l’immobilier, notamment les loyers et les assurances, représente 64 % des dépenses et devient le premier poste de dépenses avec une augmentation de 2 % par rapport à 2023. Les dépenses liées aux services aux collaborateurs atteignent 957 euros, en hausse de 32 % sur un an. Cette progression illustre, selon l’enquête, le “rôle stratégique de l’environnement de travail dans la politique RH” : hospitalité, conciergerie, sport, mobilité douce, restauration repensée…

À savoir : la surface moyenne par poste a diminué de 35 % depuis 2009, pour atteindre 15 mètres carrés. Cette “densification” s’accompagne de nouveaux usages : bureaux partagés, zones collaboratives, espaces informels et lieux d’échanges hybrides…

Source : actuel CSE

Risques professionnels : l’INRS propose une nouvelle autoformation en ligne

21/10/2025

Depuis fin septembre, l’Institut national de la recherche et sécurité, l’INRS, propose une nouvelle autoformation en ligne gratuite sur les notions essentielles pour la prévention des risques professionnels destinée à « l’ensemble des acteurs des services de prévention et de santé au travail mais également à toute personne qui intervient dans le champ de la prévention des risques professionnels ».

D’une durée minimale d’1 heure, ce module e-learning intitulé “Notions essentielles pour la prévention des risques professionnels” aborde :

- les concepts fondamentaux (danger, risque, situation dangereuse, accident, maladie professionnelle, etc.) ;

- le rôle des acteurs internes et externes à l’entreprise ;

- les enjeux de la prévention en milieu professionnel ;

- les étapes et principes généraux d’une démarche de prévention ;

- l’identification des risques et la mise en œuvre d’actions adaptées avec des exemples dans différents environnements de travail (bureaux, logistique, industrie).

“Cette autoformation constitue le premier jalon d’un futur parcours plus large dédié à la prévention des risques professionnels”, précise l’INRS qui prévoit d’autres modules en 2026 portant notamment sur le bruit, les troubles musculosquelettiques et les risques psychosociaux. Dans cette collection « Les notions essentielles », une autre autoformation sur les risques biologiques est déjà disponible.

À ne pas confondre avec les formations de la collection “Les bases en prévention” (“Acquérir les bases en prévention des risques professionnels” et “Acquérir les notions de base sur les produits chimiques”) qui sont des prérequis pour participer et obtenir l’attestation officielle exigée pour certaines formations de l’INRS.

Source : actuel CSE

Ménopause au travail : “des petits aménagements et un peu d’écoute”

22/10/2025

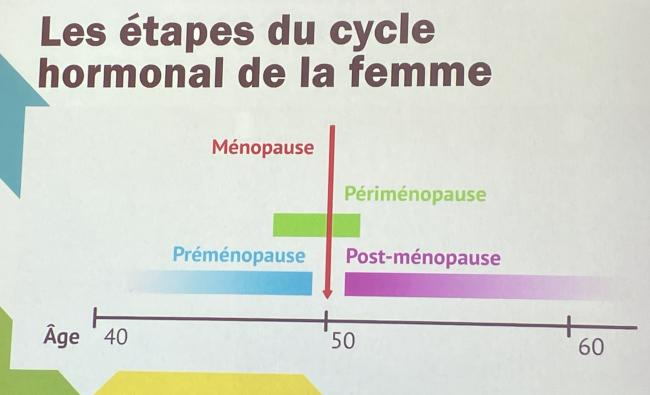

Schéma de Elodie Chabot, infirmière de prévention spécialisée dans l’épuisement professionnel

Preventica Bordeaux 2025

La ménopause et la période qui la précède, la périménopause, peuvent impacter le quotidien des femmes au travail. Même si ce sujet reste encore un tabou en entreprise, les choses avancent et des bonnes pratiques existent. Retours d’expérience au dernier salon Preventica.

“À qui a-t-on déjà dit, la ménopause c’est 12 mois sans règle et quelques bouffées de chaleur ?”, C’est ainsi que Christine Dubon-Cazabat, consultante, débute une table-ronde sur le sujet au salon Preventica Bordeaux le 15 octobre dernier. Au vu des mains levées, la transition était toute trouvée pour un constat globalement partagé : “Les femmes et les hommes restent aujourd’hui insuffisamment informés sur le sujet”.

Pourtant, 17,2 millions de femmes de plus de 45 ans sont concernées par la périménopause, ou préménopause (*).

Et au vu de la diversité de symptômes que cela peut entraîner, ce moment de la vie peut avoir des conséquences sur le quotidien des femmes, et notamment sur la vie professionnelle. En vrac, des bouffées de chaleur mais également des troubles digestifs, des troubles du sommeil ou encore un “brouillard mental”.

C’est ce qui est arrivé à l’animatrice de la table-ronde qui partage en toute transparence son expérience : “Ce brouillard mental qui s’installe, honnêtement, a commencé à me faire douter de tout : de ma capacité à comprendre, à me concentrer, à créer, à produire, et même douter de la femme que je suis”, raconte Christine Dubon-Cazabat.

Après une prescription d’anti-dépresseurs par une médecin généraliste qui l’assomme et la fait dormir pendant un mois, puis un diagnostic Alzheimer par une psychologue clinicienne qui révèle que “Alzheimer” n’est pas là, elle est rassurée mais ne comprend toujours pas ce qui lui arrive. Par son réseau, elle découvre l’association “Dis Dame Donc” (voir l’encadré en fin d’article) et, via un de leurs programmes, elle découvre que son brouillard mental est “normal”. “Normal, dit-elle, parce que j’ai des baisses d’œstrogène et qu’il y a des récepteurs d’œstrogène au niveau du cerveau. Donc, non seulement c’est normal et c’est temporaire, mais j’ai aussi des pistes pour me faire mon propre plan d’action et aménager mon processus de travail en fonction”.

65% des femmes ont vu leur trajectoire professionnelle impactée

“Ce que nous constatons, c’est que les symptômes qui sont vécus ne s’arrêtent pas sur le paillage de l’entreprise. Évidemment, ils vont venir impacter le quotidien de travail. 65% des femmes concernées par la périménopause-ménopause disent que ça a impacté leur trajectoire professionnelle”, explique Jenna Boitard, la fondatrice de l’association.

Auditionnée dans le cadre de la commission parlementaire par la députée Stéphanie Rist (nouvellement ministre de la Santé), l’association a partagé son expérience, et a montré les bénéfices de ses actions, l’importance d’éduquer en santé, le besoin de faire évoluer d’autres milieux : le monde de l’entreprise ou la formation dans le parcours scolaire, par exemple. Le rapport du 9 avril 2025 issu de ces travaux liste un certain nombre de recommandations dont une dizaine dédiée aux milieux professionnels.

“La Haute autorité de santé s’est saisie de ce sujet-là pour émettre des recommandations plus précises et un peu plus médicales. Les choses évoluent, on est vraiment dans une dynamique plutôt positive qui nous permet de lever le capot, mais aussi d’avoir des actions concrètes. On a beaucoup d’attentes envers la nouvelle ministre de la Santé”, espère Jenna Boitard.

Des aménagements sont possibles

Elodie Chabot, infirmière en santé au travail, donne des exemples concrets. Elle évoque le cas d’une salariée souffrant d’une fatigue chronique et de bouffées de chaleur (“elle avait un éventail sur elle en permanence”). Les deux femmes ont réfléchi ensemble et ont mis en place des actions comme le fait d’avoir un poste de travail proche d’une fenêtre (pour pouvoir ouvrir), de privilégier les tâches à forte concentration le matin (plus d’énergie) et de faire une micro-sieste de 15 min.

“Ce petit aménagement a changé son quotidien, lui a donné confiance en elle, et cela a été apprécié par toute l’équipe de son service car elle ne gênait plus tout le monde en ouvrant la fenêtre en grand parce qu’elle était au bout de la salle, ou en mettant la climatisation en permanence”, résume l’infirmière. Elle insiste sur le fait que les aménagements sont assez simples, et temporaires (“ça peut être sur une période donnée, ce n’est pas quelque chose qui va durer longtemps, ça permet de réévaluer et de mettre en place des choses en fonction de la période”), et qu’ils profitent à tous : ce type d’action a d’ailleurs pu “se faire dans d’autres services avec d’autres femmes concernées”.

Avec le médecin du travail, Elodie Chabot profite de ces cas individuels pour animer “des petites formations et proposer de l’information auprès des managers et des autres salariés”.

“Au début, il y a une surprise : pourquoi on va parler de périménopause dans un service de comptabilité ?”. Puis, en donnant des explications, en montrant des diaporamas “ne serait-ce qu’avec ce petit tableau [voir la photo ci-dessus illustrant l’article] que j’aime bien, qui permet de comprendre qu’effectivement, sur presque une vingtaine d’années, il se passe plein de choses dans le corps d’une femme”, cela ouvre le dialogue, apaise les choses et apporte une meilleure compréhension. Y compris pour les hommes dont certains me disent “ah oui, ma femme est aussi passée par là, je comprends mieux maintenant pourquoi m’instruire”, raconte-t-elle.

Diversité de symptômes

La médecin du travail, Dr Murielle Dingboe, rappelle d’abord que “la (péri)ménopause, ce n’est pas une maladie, c’est une étape de la vie”.

Puis, elle liste des exemples de symptômes, en se basant sur une préconisation d’un aménagement de poste d’une salariée : “Les nuits sont hachées, donc il y a des troubles du sommeil et une fatigue très importante. On passe ses nuits à avoir chaud, à avoir froid, à transpirer, à commencer à dormir à 5h-6h du matin quand le réveil sonne. Donc une asthénie très importante. Des troubles de la concentration qui peuvent varier et qui peuvent entraîner des doutes chez les personnes. Et dans ce cas, il y avait aussi une aggravation de troubles articulaires préexistants”.

Cet aménagement organisationnel a été mis en place pour une durée de 3 mois (avec une réévaluation) : horaires décalés plus tardifs et priorisation des déplacements : “L’important, c’est qu’on puisse adapter le poste de travail à la santé de la personne et donner de la visibilité à un employeur sans aller lui raconter la vie des gens, naturellement”.

La médecin insiste sur le côté gagnant-gagnant : la salariée s’est sentie écoutée et considérée, elle a pu être plus opérationnelle et travailler en confiance, tandis que l’employeur a pu éviter un arrêt de travail. Elodie Chabot, l’infirmière, appuie ce propos en rappelant que parler de la (péri)ménopause au travail, c’est réduire l’isolement et préserver les parcours professionnels, et que souvent “des petits aménagements et un peu d’écoute suffisent à faire une grande différence dans la vie des salariés”.

(*) Définition de la périménopause donnée par le site Ameli : “Période charnière avant la ménopause, la périménopause (ou préménopause) peut durer 2 à 4 ans. Elle se traduit par des cycles irréguliers et des symptômes désagréables”.

| L’association Dis Dame Donc Selon sa fondatrice, DisDameDonc est un acteur de promotion de la santé “spécialisé sur les sujets de santé féminine qui sont tabous, méconnus ou délaissés par les politiques de santé publique. Concrètement, on vise des trous dans la raquette”. Sont traitées différentes thématiques de santé : la ménopause, mais aussi les maladies cardiovasculaires pour les femmes, ou bien encore le soutien à l’allaitement, la santé mentale en période de natalité ou l’endométriose. L’association développe de l’information à travers des articles journalistiques, des brochures, des podcasts, avec par exemple des interventions de sociologues. Un deuxième axe consiste en un accompagnement des femmes (15 à 35 dans chaque programme) dans une approche pluridisciplinaire avec médecins, diététiciens, psychologues, psychologues du travail, sexologues, “pour vraiment avoir une approche multidisciplinaire. C’est fondamental parce que la ménopause a un impact dans toutes les sphères de la vie, la vie intime, familiale, économique, professionnelle”. Par exemple, pour le 18 octobre 2025, journée mondiale de la ménopause, l’association est intervenue “devant 200 professionnels de santé à l’initiative de la CPAM régionale, pour mettre un coup de projecteur sur cette thématique-là, avec plusieurs messages qui sont fondamentaux, notamment que la périménopause, ce n’est pas simplement une question hormonale”. |

Clémence Andrieu

Une carte interactive pour connaître les polluants de l’eau de votre robinet

24/10/2025

Générations Futures et Data for Good ont mis en ligne hier un site dansmoneau.fr sur lequel, via une carte interactive “exclusive”, chacun peut s’informer sur la présence de cinq polluants chimiques (PFAS, pesticides et ses métabolites, nitrates, chlorure de vinyle monomère (CVM) et perchlorate) dans l’eau de son robinet en France. Un moteur de recherche permet d’aller consulter les données à son adresse (pour les DROM, les données sont présentées par communes).

Les données sont issues du contrôle sanitaire effectué par les agences régionales de santé (ARS) pour chaque unité de distribution d’eau potable (UDI). Elles seront actualisées tous les mois, “dès que de nouveaux résultats sont disponibles”.

“De manière générale, la qualité de l’eau est globalement bonne en France avec actuellement plus de 87 % des UDI [unité de distribution d’eau potable] conformes à la réglementation et sans dépassement de limites sanitaires”, révèle Générations Futures dans son communiqué.

Concernant les PFAS, si les données sont aussi “globalement rassurantes” (1,2 % des UDI dépassent les limites réglementaires ou recommandées), l’association rappelle qu’elles n’incluent pas le TFA, le PFAS le plus présent dans l’eau potable.

En revanche, au 29 août 2025, près d’un tiers (31,5 %) des réseaux de distribution d’eau potable en France et 5,7 % (1 377) des UDI en France étaient en non-conformité pour les pesticides, alerte Générations futures. “Le chloridazone desphényl [résidu de pesticide] est responsable à lui tout seul de 86 % des non conformités actuelles liés aux pesticides”, précise-t-elle.

Dans une pétition lancée le 16 octobre, Générations futures appelle les autorités à prendre des mesures immédiates pour améliorer la surveillance, la protection et la gestion de l’eau potable en France.

Source : actuel CSE

Violences sexistes et sexuelles au travail : un kit de prévention à destination des référents de l’entreprise et du CSE

24/10/2025

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) met à disposition un kit gratuit visant à prévenir les violences sexistes et sexuelles en milieu professionnel. Conçu pour les référents désignés par les employeurs ou les CSE, ce dispositif propose une trentaine de fiches pratiques pour structurer une démarche de prévention.

Le kit s’appuie sur une approche en trois niveaux – primaire, secondaire et tertiaire – et offre des outils méthodologiques, des modèles de documents ainsi que des retours d’expérience d’entreprises. Il permet notamment de définir les missions des référents, d’évaluer les risques, de sensibiliser les équipes et d’élaborer un plan d’action adapté.

Trois types de fiches sont disponibles : “Repères” pour comprendre les enjeux, “Outils” pour agir concrètement, et “Ressources” pour approfondir les connaissances. Une extension du kit, dédiée au traitement des signalements, est annoncée pour décembre 2025.

Source : actuel CSE